内容説明

【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。

日本の近世(江戸時代)は、「鎖国」だったとみなされてきた。日本は200年以上にわたって、一部の例外を除いて外国との付き合いを絶ち、国を閉ざしてきたという、「鎖国」史観といわれるものである。しかし本書の著者ロナルド・トビ氏は、それは対西洋に限った偏った見方に過ぎず、実際には日本は近世を通じて中国・朝鮮など東アジア世界と密接に繋がっていることを以前から指摘してきた。トビ氏によれば、近世日本の外交方針は決して「国を閉ざす」という消極的なものではなく、みずからの構想のもと主体的に選択したものだったという。そんなトビ氏が描き出す、従来の「鎖国」史観にとらわれない、新しい近世像。

-

- 電子書籍

- 旦那様、今世は死んだら許しません【タテ…

-

- 電子書籍

- 訳あり秋くんの恋が聴こえる【単話版】(…

-

- 電子書籍

- レベル9の閲覧要員167 ROCKET…

-

- 電子書籍

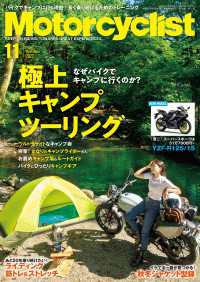

- Motorcyclist 2023年 …

-

- 電子書籍

- ホテル・メッツァペウラへようこそ【分冊…