内容説明

家康の密命と家光の兄弟愛!日本史の常識を覆す全日本人必読の新・日本史!

御三家水戸家に家康が与えた“密命”とは? 徳川家存続のための秘策を思想化した水戸光圀と、その思想が結果的に幕府を崩壊に追いやることになった歴史の皮肉を解き明かす第一章。さらに、将軍の子として生を受けながら他家に養子に出された保科正之と兄家光の“兄弟愛”が幕末会津藩の悲劇の源流にあることに論及した第二章など歴史の深層から著者が掘りだした秘話が満載。リーダー必読の上杉鷹山「伝国の辞」の背景や江戸町人の文化歌舞伎や俳諧のルーツにも迫った歴史ノンフィクション第16弾!

目次

第1章 徳川光圀の生涯編

第2章 保科正之の生涯編

第3章 上杉鷹山の改革編

第4章 池田光政の善政編

第5章 江戸文化の「江戸的」展開編

第6章 江戸文化の「江戸的」凝縮編

年表

※お使いの端末によっては、図の一部が読みづらい場合がございます。

目次

第1章 江戸「名君」の虚実1 徳川光圀の生涯編―武士の「忠義」の対象は天皇か将軍か

第2章 江戸「名君」の虚実2 保科正之の生涯編―王政復古と明治維新へと発展した思想のルーツ

第3章 江戸「名君」の虚実3 上杉鷹山の改革編―名門家臣を断罪した「流血」の覚悟

第4章 江戸「名君」の虚実4 池田光政の善政編―「脱・仏教体制」の潮流と『太平記』註釈書

第5章 江戸、町人文化の世界1 江戸文化の「江戸的」展開編―俳諧と歌舞伎と落語のルーツ

第6章 江戸、町人文化の世界2 江戸文化の「江戸的」凝縮編―芸術の「大衆化」を支えてきた源泉

1 ~ 1件/全1件

- 評価

-

行雲斎の本棚

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

KAZOO

135

「江戸名君篇」とあるように、前半が徳川光圀、保科正之、上杉鷹山、池田光政と井沢さんにしては逆説ではない感じでまさに正統的な評価をされています。私も好きな人物ばかりです。後半の江戸文化を分析した2章がかなり興味深い感じでした。特に俳諧と落語については私も好きなので、へえこんなこともあるのかと知らないことが結構ありました。2016/05/29

ソラ

43

B:今回は江戸時代の名君について。名君として名高かったとしても功罪両方の面があるということと、朱子学や陽明学の影響が江戸時代には色濃かったことが書かれていた、と思う。2013/06/15

碧緑(あおみどり)

36

家康が日本に朱子学を輸入したのは、将軍家への武士たちの忠誠心を確立するためだった。しかし結果として、日本製朱子学は、天皇に忠誠を尽くすことを正とし、そのためなら主人に逆らってもよい、という具合に変質してしまう。これは幕末になって急に生じたことではなく、江戸時代初期の名君と言われた複数の大名がすでに意識していたことであった。廃仏毀釈も江戸時代の前半に一部の藩で行われていた。 後半は江戸時代に花開いた庶民文化。当時から俳句は庶民にも開かれた文芸であり、識字率の高さが普及を後押しした。2022/05/21

ころこ

32

前巻から近代化の背景が論じられており、本書はそれが全面展開されています。年代順に江戸時代を論じていないことに興味を失う読者がいることは想像に難くありませんが、なぜ欧米以外で日本だけ近代化に成功したのか、昭和期に挫折したのか、日本社会に関心があれば自然と考える起源が平和であった江戸期の人々が考えたことにあるとすれば、著者が問い続けている問題と本巻こそ非常に密接なのが分かります。右派の尊王思想だけではなく陽明学は左派の革命思想であり、平和な我々の社会が考えていることと当時の学問がそう違わないことに気付きます。2020/09/20

デビっちん

31

前半3章に名君として解説される、徳川光圀、保科正之、上杉鷹山、池田光政の実像は、高校時に日本史を選考しなかったこともあって面白さがわかりませんでした。しかし、対照的に後半の2章が面白過ぎで、怨霊鎮魂のために音曲化された『平家物語』、テキスト化により広範囲に広まった『太平記』が日本人の驚異的な識字率の高さの一因となり、歌舞伎、浮世絵の誕生に寄与したことに興味津々でした。また、細分化の果てに行きつく部分の詳細では本質的な理解にはならず、やはり全体像、歴史で言えば通史が大事だということを再認識できた巻でした。2018/01/05

-

- 電子書籍

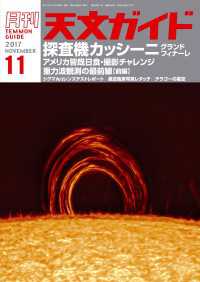

- 天文ガイド2017年11月号