- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

なぜ昭和の日本は戦争へと向かい、あのような結末を迎えたのか。政治家、軍人らキーパーソン一五名──加藤高明、若槻礼次郎、田中義一、幣原喜重郎、浜口雄幸、犬養毅、岡田啓介、広田弘毅、宇垣一成、近衛文麿、米内光政、松岡洋右、東条英機、鈴木貫太郎、重光葵―のリーダーシップを分析。生い立ちから要職に就くまでの経歴、要職での業績と、岐路における行動、下した決断の結果について、最新研究に基づいて客観的に描き出し、その功罪を問いなおす。好評シリーズ第3弾。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

樋口佳之

57

戦前において、衆議院に議席を持つ首相は浜口のほかに、原と犬養毅だけ/そしてこの三人の方、二人は暗殺されて浜口は一命をとりとめただから、憲法が違ったとか、軍があったとかに止まらない、世情が全く違う事を忘れないで読まないとと思いました。2022/03/23

skunk_c

22

シリーズ3冊目。今回は昭和という時代の重要人物15人の評伝の形を取っている。与えられた枠が小さいので、十分に論じられていない点(例えば近衛文麿の新体制運動など)もあるが、総じて読みやすく、この時代の歴史を俯瞰するのに有用だと思った。特に興味深かったのは宇垣一成、東条英機。特に後者が首相・陸相・内相を兼務しつつ、それを統合せず個別に官僚的に業務をこなしたとの指摘は、ともすると独裁の象徴のようにいわれる兼務に新しい見方を提供してくれた。そして統合しなかったことが戦時中のリーダーとしての弱点だったとも。2017/08/15

やまやま

14

学者の書く歴史読み物として、人物を選んでその行動や周囲の環境を描いているのですが、歴史小説家とどこが違うのだろうと改めて感じました。編者の意図も理解できますが、正直、学者の文章も、用語法としてあいまいなものが多く、定義をしなきゃだめだよ、と理系の論文であればアドバイスしたくなる表現も散見されます。まあ、学術論文でなく新書ですから、ということかもしれません。引用元を丁寧に示すところが歴史小説と違う、ということなんですかね。ただ、この本の執筆者から、多く読んでほしいという気迫は感じ、それは大事なことかと。2020/08/30

CTC

12

7月のちくま新書新刊。第3弾は人物フォーカス。「リーダーを通してみる戦争への道」との副題があり、大正末に普選を実現の加藤高明から降伏文書調印の重光葵まで15人(宇垣、松岡、重光以外は首相経験者)が題材。例によって第一人者(なのだろう)が各講を担当するのだが…良くも悪くも一講16〜20頁程の手軽さが一番の特徴。この分量ゆえ人物の大枠描写に止まる印象なのだ。「編者の意図がどの程度各執筆者にくみとられたものになっているか、後は読者の判断」とのまえがきが放言と感じられるほど、複数研究者起用のメリットが見えづらい。2017/08/16

fseigojp

10

このシリーズに軍人編というのがある いずれ2023/04/27

-

- 電子書籍

- 戦姫サバイバルサガ【分冊版】 32 カ…

-

- 電子書籍

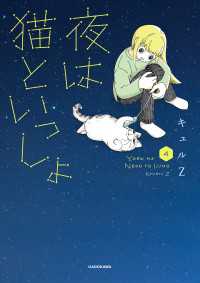

- 夜は猫といっしょ 4 コミックエッセイ

-

- 電子書籍

- 科学はこのままでいいのかな ──進歩?…

-

- 電子書籍

- 結城夏那 写真集 Part.27 現役…