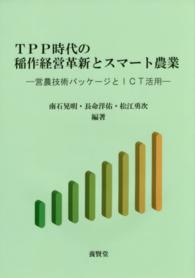

内容説明

平安中期の能吏・藤原行成が残した日記の現代語訳、上・中巻に続く最終巻。行成は一方では小野道風・藤原佐理と並んで三蹟と称される能書家、また一方では役人として権力中枢の実態や宮廷深奥の動きなどを丹念に記録、その日記は平安の政治体制を知るための第一級史料として大きな価値を持っている。本巻では、一条天皇崩御、三条天皇即位を中心として平安最盛期の宮廷の政治的動きや儀式・行事の実態などが詳細に綴られている。

目次

凡 例

寛弘三年(一〇〇六)

寛弘四年(一〇〇七)

寛弘五年(一〇〇八)

寛弘六年(一〇〇九)

寛弘七年(一〇一〇)

寛弘八年(一〇一一)

長和元年(一〇一二)

長和二年(一〇一三)

長和五年(一〇一六)

寛仁元年(一〇一七)

寛仁二年(一〇一八)

寛仁三年(一〇一九)

寛仁四年(一〇二〇)

治安元年(一〇二一)

治安二年(一〇二二)

治安三年(一〇二三)

万寿元年(一〇二四)

万寿三年(一〇二六)

年月日未詳

年 譜

系 図

関係地図(平安京北半・北辺)

平安宮内裏図

一条院内裏図

方位・時刻

おわりに

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

feodor

4

寛弘三(1006)年から万寿三(1026)年まで。ただ、あとのほうは断片。 この間に、一条天皇の崩御と三条天皇即位という大イベントがあり、古い記録を見て公卿たちがあれこれと論じ合うところが印象的。一条治世は四半世紀で、政権担当者たちは皆それほどの身分でもなかったため、実際に経験したわけでもない即位の儀式を行うのはかなり大変であったようだ。また、行成は道長にとって都合のよくなるように定子の残した皇子・敦康親王を伊勢斎宮と在原業平との密通の末裔であるという伝説を持ちだして、立太子を阻止する条がとりわけ目立つ。2012/03/25

Jirgambi

1

光る君へ終了後も地道に読み続け、旅先の千葉県下総国の神崎駅にて遂に『権記』上中下全巻読了。長かった。 そして難しくて意味わからんかった。儀式政務の問答は知識がなくて細部は???だが、(下級官人らも含めて)政務の遂行に奔走し時にはケチをつけ、時には個人的感想も交えた千年前の日記(もはや日誌のようでもあるが)から一千年前の事実が妄想できるのは面白かった。訳註に感謝。藤原行成という人は、恐ろしく記憶力の高い有能な人だったことは分かる。それで字も上手いのだから。2025/05/24

ぽこ

0

一条天皇の辞世の歌を、定子に寄せたものであると解釈した藤原行成。彼の複雑な心、思いが伝わります。2012/12/07