内容説明

古典研究の可能性とは何か。『伊勢物語』から『太平記』まで、平安京が生み出した言語表象を辿り、それぞれの特異性を浮かび上がらせる横断的試論。

目次

第1部 文学史論:風景・内面・音声(平安朝文学史の諸問題―和文の創出と文学の成立)

第2部 平安朝文学論のために:反復・ノイズ・鬱屈(大津皇子と在原業平―反復の問題;蜻蛉日記と音声的世界の発見―ノイズへの感性;枕草子と差別化の戦略―文芸の社会学;来るべき枕草子研究のために―機械の詩学;うつほ物語と三宝絵―知の基盤;うつほ物語と栄花物語―情の様相;うつほ物語と今昔物語集―建築への意思;平安後期物語論―熱狂と鬱屈;栄花物語の方法、大鏡の方法―時間と空間)

第3部 中世文学論のために:享楽と不気味なもの(将門記のメタファー―雷の文学誌;平家物語と日付の問題―叙事詩論;とはずがたり論―「みどり子」と言葉;太平記と知の形態―享楽・座談・解釈;太平記と知の形態・続―解釈・問答・享楽;反=鎮魂論―能の原理に関する試論;説経節の構造―不気味なものをめぐって)

著者等紹介

葛綿正一[クズワタマサカズ]

1961年、新潟県生まれ。1988年、東京都立大学大学院博士課程単位取得退学。現在、沖縄国際大学総合文化学部教授(日本文化学科、大学院地域文化研究科)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

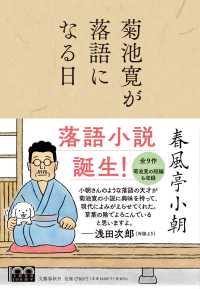

- 菊池寛が落語になる日