出版社内容情報

難読漢字を独特の切り口で厳選し紹介する。

読めそうで読めない漢字を、難易度によって4つのランクに区分し、その読み方、意味を紹介。語源に遡った薀蓄も盛りだくさん。

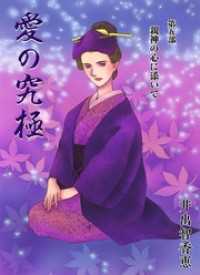

桔梗、柳葉魚、時化、鬘、胡桃、蝦、蜜柑、俄雨、行火、霰。あなたはいくつ正確に読めただろうか。読めそうでなかなか読めない漢字というものが世の中にはたくさんある。

▼本書は、読めそうで読めない漢字から、超難読漢字まで、幅広く、読みの難しい漢字を集め、クイズ感覚で解く問題と答え(読みと意味)を用意し、さらにはその項目に関連する漢字の成り立ちについて、漢字博士ならではの薀蓄を交えて解説したものである。

▼全体は、(1)自然をとりまく言葉たち(草、木、野菜・果物、鳥、獣、魚など)、(2)旅をめぐる言葉たち(温泉、観光、駅名、銘酒など)、(3)文化にまつわる言葉たち(年中行事、芸能、日本の美、風習・儀礼など)、(4)知をとりまく言葉たち(人体、法律、歴史用語、色、病気・怪我、人名など)の4つの柱で構成。

▼大好評の前作「この漢字が読めますか?」に続く待望の続編!

●第1章 自然をとりまく言葉たち

●第2章 旅をめぐる言葉たち

●第3章 文化にまつわる言葉たち

●第4章 知をとりまく言葉たち

内容説明

読めそうで読めない漢字、超難読漢字…、漢字博士が蘊蓄を交えて解説。

目次

第1章 自然をとりまく言葉たち(草―大葉と大葉子は同じもの?―忘れ草と勿忘草の花言葉は正反対;木―なぜ木なのに草かんむり?―木へん漢字をめぐる日本と中国の食い違い ほか)

第2章 旅をめぐる言葉たち(温泉―楊貴妃のラブロマンスの舞台は?―黄泉の世界は何処に;観光―後楽園・偕楽園・兼六園の由来は?―六義園は歌枕の借景 ほか)

第3章 文化にまつわる言葉たち(季語・季節―二十四節気の由来は?―天の川と漢字の不思議な関係;年中行事―翻訳専用漢字って何?―なぜ仏と尼が訳語に採用されたのか ほか)

第4章 知をとりまく言葉たち(歴史人物―四十七士の名前が読めますか?―赤穂浪士こぼれ話;歴史用語―旧国名の由来と読み方―いくつ読めるか、試してみよう ほか)

著者等紹介

加納喜光[カノウヨシミツ]

1940年、鹿児島県生まれ。東京大学文学部中国哲学科卒、同大学院修士課程修了。現在、茨城大学人文学部教授

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。