出版社内容情報

国家、宗教、芸術、愛……。私たちの社会を形づくるすべてを動態的・統一的に扱う理論は可能か? 20世紀社会学の頂点をなすルーマン理論への招待。

ニクラス・ルーマン[ルーマン、ニクラス]

土方 透[ヒジカタ トオル]

大澤 善信[オオサワ ゼンシン]

内容説明

コミュニケーション、宗教、政治、メディア、芸術、法…。私たちを取り囲むありとあらゆる事象をただひとつの社会理論に統合することは果たして可能か?かつてヴェーバーやパーソンズらも挑んだこの難問に取り組んだルーマンは、システムとその機能的分化によってすべての社会事象の生成と展開を記述する、壮大な社会システム理論を構築した。難解かつ浩瀚な著作で知られるルーマンにあって、本書はその理論の全体像を一望できる稀有な著書となっている。20世紀社会学の到達点をなす、ルーマン理論への招待。改訳版。

目次

社会システムのオートポイエーシス

複雑性と意味

コミュニケーションの非蓋然性

コミュニケーション様式と社会

個人の個性―歴史的意味および今日的諸問題

近代社会の自己記述におけるトートロジーとパラドクス

社会、意味、宗教―自己言及にもとづいて

政治システムのなかの“国家”

社会システムとしての世界社会

芸術作品と芸術の自己再生産

芸術というメディア

法の自己再生産とその限界

著者等紹介

ルーマン,ニクラス[ルーマン,ニクラス] [Luhmann,Niklas]

1927‐98年。ドイツの社会学者。社会システム理論の代表的論者として、20世紀後半の理論社会学を主導した。独自の社会学理論を彫琢し、社会の記述や社会現象の再定式化等によって、多岐にわたるテーマに議論を展開した

土方透[ヒジカタトオル]

1956年生まれ。聖学院大学政治経済学部教授

大澤善信[オオサワゼンシン]

1953年生まれ。関東学院大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

逆丸カツハ

roughfractus02

またの名

やまやま

はすのこ

-

- 和書

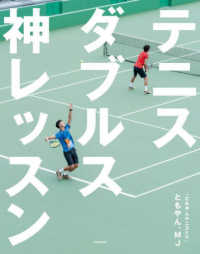

- テニスダブルス神レッスン