内容説明

「大阪」を書くことで、いま街の中で生きる自分の人生を書く―九〇年代から二〇一〇年代に至るまでの時代と人の呼吸を活写した、「大阪へ来た人」と「大阪を出た人」による初共著エッセイ。かつていた場所と、いまいる場所が「私」を通して交差する。文庫化にあたり書きおろし収録。

目次

地元を想像する

港へたどり着いた人たちの街で

淀川の自由

商店街育ち

再開発とガールズバー

環状線はオレンジ、バスは緑、それから自転車

あそこらへん、あれやろ

大阪の友だち

1995

大阪と大阪、東京とそれ以外

散歩は終わらない

わたしがいた街で

文庫書きおろし(トニーのこと;わたしのいる場所)

著者等紹介

岸政彦[キシマサヒコ]

1967年生まれ、社会学者。2016年『断片的なものの社会学』で紀伊國屋じんぶん大賞2016、21年『リリアン』で第38回織田作之助賞、22年、編著書『東京の生活史』で第76回毎日出版文化賞企画部門と紀伊國屋じんぶん大賞2022大賞を受賞

柴崎友香[シバサキトモカ]

1973年大阪生まれ。作家。2000年『きょうのできごと』でデビュー。07年『その街の今は』で第57回芸術選奨文部科学大臣新人賞、第23回織田作之助賞大賞、10年『寝ても覚めても』で第32回野間文芸新人賞、14年『春の庭』で第151回芥川賞、24年『続きと始まり』で第74回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

10$の恋

35

私がこの本を読んだんは、ふと自分が生まれ育った大阪を振り返りたいからかも知らへん。書き手は作家の岸政彦さんと柴崎友香さん。岸さんは大学入学から大阪へ移住、逆に柴崎さんは大学卒業まで大阪在住して東京へ。さてさて対照的なふたりの大阪とはどんなんやねん。交互エッセイてか自伝ぽくて"歯の浮くような大阪賛美"じゃない体験談や視点がかえって「うんうん、それが大阪やねん」て思わしてくれる。出てくる地名や町の様子が細か過ぎて、たぶん大阪人にしか理解でけへん本やと思たわ(笑)。しかしまぁ、日本全国どこでも住めば都でんな。2025/07/26

わむう

30

柴崎友香さんと岸政彦さんによる往復エッセイ。テーマは「大阪」。柴崎さんと年が近く、ミナミに同じタイミングで遊んでいたみたいで、もしかしてすれ違ったことぐらいはあるのかもと思いました。「そんな店あったあった!」と詳細なところまで覚えていて、やはり作家さんは違うのだなと感心しきり。しかも、解説が西加奈子さんと超豪華でした。 2024/12/03

hippos

27

大阪をテーマにしたエッセイ。いつのまにかこびりついてたイメージを柔らかく剥いでそれぞれの町が浮かび上がる。あぁ、こんな町に住みたいなと素直に思えた。 岸政彦・柴崎友香の共著。どちらも初読みかと思っていたら、岸さんは「東京生活史」、柴崎さんは「帰れない探偵」が積読状態だった。2025/08/02

桜もち 太郎

27

岸政彦と柴崎友香、解説が西加奈子ならと手にした。「大阪」をテーマにした往復エッセイ。岸さんは住んでいる、柴崎さんは住んでいた立場で書かれているが、二人の思いは同じだ。岸さんのコミュ力、柴崎さんの記憶力の凄さに驚く。印象的なのは二人とも維新の会の政策に否定的だったこと。巨額の資金をつぎ込んで万博を開催する意味、本来あるべきものが、無駄の二文字で切り捨てられたこと。それでも大阪への思いは消えることはない。自分には所在地に対する思い入れは全くなく、負の感情さえ持っている。そう考えると大阪は不思議な場所だと思う。2025/01/11

阿部義彦

26

少し前の河出文庫新刊、どちらの著者の本も馴染みで、この本も評価が高かったので遅ればせながら、まずお二人の文章の密度の高さには驚きました、大阪に偏在した過去のあれこれそして、場所としての大阪そこに生きる人をさりげなくだが、濃密に描き出してくれます。飼っていた猫、嫌いや受けた面接、商店街、災害、飲み友達、コンサート、お二人とも文化人類学、人文地理学に造詣が深いだけに素敵なコラボとなりました。表紙のイラストも素晴らしいですがその見返しでカバーイラスト◎名久井直子、カバーデザイン◎小川雅章は逆だと思う。校正ミス2024/05/11

-

- 電子書籍

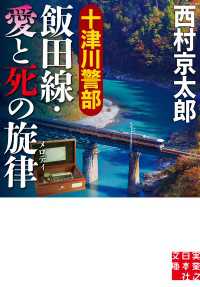

- 十津川警部 飯田線・愛と死の旋律 実業…