出版社内容情報

大航海時代の世界最有力の共和国から、戦争や併合の苦難、先進的な21世紀の王国まで、政治から美術、日本との交流など幅広く描く。

内容説明

16世紀、スペイン王権との戦いから「低地諸州」北部であるオランダは独立。商機を求めてアジアや新大陸へ進出し、17世紀、新教徒中心の共和国は、世界でも最有力の国家となった。だが四次にわたる英蘭戦争、フランス革命の余波により没落。ナポレオン失脚後は王国として復活し、20世紀以降、寛容を貴ぶ先進国として異彩を放つ。本書は、大航海時代から現代まで、人物を中心に政治、経済、絵画、日本との交流などを描く。

目次

第1章 反スペインと低地諸州の結集―16世紀後半

第2章 共和国の黄金時代―17世紀

第3章 英仏との戦争、国制の変転―17世紀後半~19世紀初頭

第4章 オランダ人の海外進出と日本

第5章 ナポレオン失脚後の王国成立―19世紀前半

第6章 母と娘、二つの世界大戦―19世紀後半~1945年

第7章 オランダ再生へ―1945年~21世紀

著者等紹介

桜田美津夫[サクラダミツオ]

1955(昭和30)年岡山生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、同大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得。早稲田大学助手を経て、1992年より就実女子大学文学部助教授。現在、就実大学人文科学部教授。専攻は16~17世紀オランダ史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

skunk_c

38

スペインからの独立から現代までをコンパクトにまとめたもので、要を得ていて読みやすい。また大航海時代のアジア進出や日本との関係、アメリカ大陸での動きなどにも目配せが効き、海洋貿易国家としての側面が浮き彫りになっている。さらに第1次世界大戦時の中立、ナチスドイツによる占領下の特にユダヤ人問題、そして干拓地ならではの洪水問題など、簡潔ながらかゆいところに手が届く内容。ただ残念だったのは、南アフリカ植民についての記述が殆どないこと。奴隷制の廃止がアメリカと並んで遅い記述はあるのに、避ける理由はないと思うが。2017/11/25

かごむし

33

オランダの歴史が16世紀から現代まで語り起こされる。小国でありながら、ポルトガルに次いで、世界の海に飛び出した輝かしい時代、4度にわたる英蘭戦争、ナポレオンによる併合、ナチスによる占領など、まさに激動のヨーロッパと共に歩んだ国の歴史を実感する読書であった。日本とは、江戸時代、長崎の出島に駐留したオランダ人を通じてヨーロッパの文化を吸収していた縁の深い絆があるが、第二次世界大戦中はオランダの植民地であるインドネシアに日本軍が侵攻したため、敵対関係もある。見知らぬ地名や人名に難渋したけれど得るものが多かった。2018/05/05

もりやまたけよし

29

オランダの成り立ちがよくわかる。ハプスブルク家の支配からの脱却とかカルバン派の問題、現実的な妥協派の存在や海外ではスペインやイギリスとの覇権争い、最後はナチスの支配など国の成り立ちがよくわかって助かった。2023/06/08

崩紫サロメ

24

独立から2017年までのオランダの歴史を扱っており、新書ながら非常に密度が濃い。中盤、江戸時代日本との関係を扱いながらもナポレオンによる併合など、ヨーロッパでの動きと連動して理解できるような構成でわかりやすい。アンネ・フランクの国でもあり、ユダヤ教徒やイスラム教徒など「他者」に対してオランダがどのように関わったのかという視点もしっかりしており、2017年総選挙で移民排斥を主張する自由党が躍進しなかったことへの分析で結んでいる。とても良い入門書。2020/07/03

吟遊

24

今年は中公新書の物語シリーズを読みたい。オランダは17世紀に黄金時代を迎えて、あとは衰退していくイメージが、オランダ本国でもあるようだ。オランダ史上の有名人で好きなひとを挙げてもらうと、17世紀頃に偏りが出ると。そんな時代のエピソードから駆け足で現代のポピュリスト政党登場まで。中身はたっぷり詰まっている。2018/03/01

-

- 電子書籍

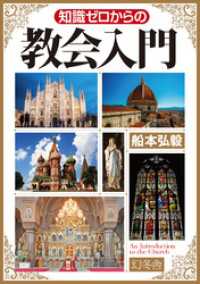

- 知識ゼロからの教会入門 幻冬舎単行本