内容説明

漢字学の第一人者が、漢字の意外な成り立ちや読み方の歴史、部首のふしぎなど、学生時代に知っておけばよかった知識を伝授し、真に必要な知識を解説、さらに望ましい漢字教育を提言。

目次

1時間目 漢字の数

2時間目 とめ・はね・はらい、って、そんなに大事なの?

3時間目 音読みと訓読みについて

4時間目 筆順について

5時間目 部首の不思議

6時間目 学校教育と常用漢字について

ホームルーム 新しい時代と漢字―これからもまだ新しい漢字が作られるのですか?

著者等紹介

阿辻哲次[アツジテツジ]

1951年、大阪府生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。静岡大学助教授等を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専攻・中国文化史。文化審議会国語分科会委員として常用漢字改定作業に参加(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

初雪ハロー

119

訓読み、音読みの謎が解けました。2018/08/16

岡部敬史/おかべたかし

16

『目でみる漢字』を作るため関連本をいろいろ読んだのですが、そのなかでいちばん好きだったのがこの本。《はねるとかはねないとかではなく、もっと大事なことを話そう》というコンセプトのもと、漢字の魅力をいろんな方面から語ってくれます。「漢字がもっと好きになる」という帯コピーは嘘じゃありません。子どもに漢字を教える先生に是非読んでもらいたいなぁ。2015/08/13

有理数

13

阿辻先生の漢字入門。内容は、講談社現代新書の『漢字を楽しむ』と重なっているところも多々見られるが、こちらはこちらで面白い話が多くあってよかった。「筆順」と「部首」に関するページは知らなかったことばかり。「筆順はちゃんと覚えないとダメか?」「なぜ"虹"には"虫"へんが使われているか?」「なぜ"漢"や"法"は水を表す"さんずい"なのか?」など、誰もが抱いたことがありそうな疑問を、具体的な漢字の用例と典拠から答えてくれる。漢字に関する誤解に関しても書かれていて、とても勉強になった。2020/04/29

Nobu A

10

2013年初版。期待していた以上の面白さ。漢検の勉強を暫くサボっていたので再開の機縁になればと手に取った本著。読んだから漢字習得数が増えるわけではないが、漢字の歴史に触れ、以前疑問に思っていた点が氷解。小学生には難し過ぎるだろうが、高校生にこんな講義があって良いかも。とめ・はね・はらいと筆順の重要性なんて結局は読めるか伝わるかなんだよな。右と左の書き順の違いはずっと疑問だった。書く機会が減り、殆どタイプの時代、漢字学習も変わるのかも。でも、漢字と語彙は関係性が強い。漢検の勉強を再開しよう。ボチボチと。2022/03/12

renren

10

小学校のとき「とめ・はね・はらい」や書き順の間違いをうるさく言われた、あれは何だったの?という疑問に答えてくれる本。明朝体も教科書体も、「活字」としてデザインされており手書き文字とは少し違う。常用漢字表に「デザインについて」の付記があり、非常に丁寧に字体の違いの許容を記載していたとは知らなかった。「部首」は漢字の構成要素のうち「意味を表す要素」、「音を表す要素」は部首にならないとか。漢字好きな方だと思ってたけど、知らなかったこと、近すぎて気づきもしなかったことが沢山あるものだ…2021/09/03

-

- 電子書籍

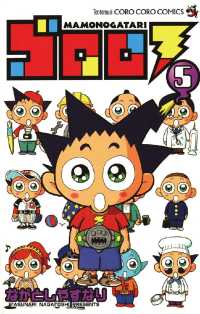

- ゴロロ(5) てんとう虫コミックス