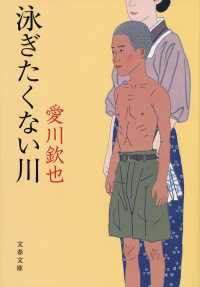

出版社内容情報

知力、健康、勤勉さは人並み以上。が、組織での人間関係が切り結べずに、山谷の労務者に落ち込んだ男による時代と人間へのふかーい考察記。

内容説明

「つまるところ、私は人生に向いていない人間なのだ」大学卒業後、会社勤めに挫折し、釜ヶ崎で労務者になった著者は、そう結論づけて山谷にやって来た。たたみ一畳のベッドハウスに泊まり、現場仕事をし、「山谷」という奈落に生きる人間たちの生活と心根をつぶさに観察していく。苛酷な生存競争の場を静謐な文体で綴った現代の「方丈記」であると全選考委員に絶賛されて第九回開高健賞を受賞。

目次

山谷のドヤ街でベッドハウスの住人になった

昭和三十年代なら私は生きられなかっただろうと思っていたのだ

塚本さんがいなくなった

身体の面倒を見なければならぬことに気づき、散歩を始めた

「あなた、可哀相な人」と外国人就労者に言われた

人生を総括して少しもおかしくない年齢になった

著者等紹介

大山史朗[オオヤマシロウ]

1947年生まれ。69年公立大学の経済学部を卒業し、サラリーマンになるがつづかず、転職を繰り返す。工員生活などを経て、77年大阪西成で労務者になる。87年から、東京山谷に移り現在にいたる。2000年、『山谷崖っぷち日記』にて第九回開高健賞を受賞する

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

GAKU

33

人間社会への過剰適応意欲の反動で、普通に組織で人と関わって仕事をする事が出来ない、自らを人生に向いていない人間なのだと語る著者。自ら進んで人と関わらず孤独に生きるために、山谷の日雇い労働者として生きてきた日々の生活を書いた、第9回開高健賞受賞作。山谷という特異な場所にありながら、ただ個の生活と感想をありのままに綴り、そこから著者に特有な価値観と知性がにじみ出てくる印象を残す体験記。なんか世のしがらみを捨てた、仙人みたいだ。著者はこれ1作しか書いておらず、希少な作品に巡り合ったと感じた。2016/01/09

z1000r

5

おもしろかった。この作者は積極的に山谷に来て、客観的に山谷を見ている気がした。山谷住民では異端児の部類だろう。 ふと、THE MODS の LOOSE GAMEという曲が頭に浮かんだ。2018/12/08

みみずばれ

4

2000年開高健賞受賞作。執筆時点で、西成と山谷で15年ドヤ街の住人を続けていた人物のエッセイ。自身を「人生に向いていない人間」と評し、山谷に生きる。そこには諦観があり、怒りや説教臭さは無い。悲壮感よりもユーモアがある。この知性と文才の持ち主がドヤ街に住んでいたのか。これぞ文学ではなかろうか。ゴミを漁る路上生活者の横を高級車が通りすぎていく光景を「価値の多様性」とみなし、両者に思いをはせた上でどちらの存在も否定しない態度は、執筆時点では先進的であった上に多様性に対する理想的な態度であるように思われる。2025/03/11

うたまる

4

「つまるところ、私は人生に向いていない人間なのだ」……山谷のドヤ街に生きる著者の人生記にして、衝撃の大当たり。自身の生活破綻の原因を人間社会への過剰適応意欲の反動として捉えているが、そのような点は我が身にもあり、彼の人生観、人間観、社会観には共感できることが多かった。中でも「ここに私が来るまでの過程で、私を原因として不幸になる人々を極小化し得たことを、私は心ひそかに誇ってもいいのではないか」が胸に迫る。慎ましく無理なく生きながら静謐な観察眼で貧困問題を語っていて、声高なメディアの論調とは一線を画している。2013/05/06

Ikuto Nagura

3

西成・山谷で15年以上労務者生活を送る著者の生活記。「どんなことがあっても、このような場所に辿り着いた私の宿命に対し、絶対に悔恨なんかは抱いてやらないつもりだ」人生に躓いて仕方なく堕ちたのではなく、自分の性分に合った場所を見つけられたと山谷に対して感謝する視点で語るのが印象的。でも、社会の競争を放棄して山谷に来たにもかかわらず、著者のように達観できず、そこでもエゴの競争を続ける住人たち。勝ち組と負け組の強迫観念。そんな生き方からの解放が、都心のすぐそばで待っている。いや、自分に踏み出す勇気はないが…。2014/06/13