内容説明

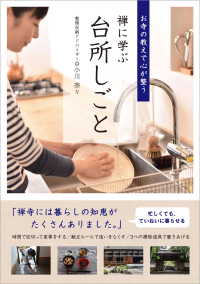

お寺の境内にちりばめられた仏の世界の読み解き方

「お堂で礼拝する際、座して一礼するのはなぜなのだろう」という素朴な疑問から本企画は始まりました。

実際にお寺を訪れ、床に視線を落としたあと、拝仏し、さらには天井まで見上げる。

簡素な床に対し、きらびやかに装飾された天井。

一連の所作とお堂のしつらえを1つひとつ「解剖」していくと、床は現世、天井は仏の世界を表現していて、

正面にいる仏像は2つの世界をつなぐ存在なのだと気づかされたのです(あとがきより)。

本書はこの疑問を解くべく、仏像とともに、その入れ物となる寺院建築の見かたを

全国各地のお寺をとおして解説しています。

建物だけ、仏像だけを見ていたのでは先人達のお寺に込めた願いは見えてきません。

なぜなら、人々を病気や災いから守り、仏の世界へと導く精緻な仕掛けが、

仏像の持ち物やしぐさだけでなく、建物の配置や細部の装飾にも込められているからです。

それぞれのお寺と仏像の解説はもちろん、仏の世界が体系的に理解できるようになる、

仏像の見分け方や寺院建築の決まりといった基礎知識もていねいに紹介しています。

読後に参拝したときには「なぜお寺に行くと心癒されるのか?」の理由がきっと見つかるはずです。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

よこたん

41

手作り感あふれる面白さがあった。学校時代の壁新聞や自由研究を思い出す作り手の熱心さと、興味のある点へのこだわり。執筆者メンバーに建築士さんが多く、さすがに建物や配置図はプロの安定感。半面、仏像の解説図が書き手の個性が溢れすぎて、ヘタなのか味わいがあるのか、もはや分からない。綺麗に描かれたのものはさらっと通り過ぎるが、明らか気の毒なほどブサイクになってしまったものが妙に心に残る。阿修羅、微妙。布袋さん、夢でうなされそう。大好きな東寺の帝釈天がクローズアップされなくて寂しいような、ほっとしたような。2017/04/13

えっくん

33

★★★★☆如来・菩薩・明王・天部に分類した仏像の特徴のほか、印相や仏像視線に注目した解説が眼から鱗でした。仏像界のアイドルである興福寺の阿修羅像の3面は修羅・人間・天への生まれ変わりを表現していること、東大寺と鎌倉の大仏は視点が異なるため仏像と視線を合わせるには立ち位置が異なること、平等院の中堂の阿弥陀如来像は平安時代に阿字池の中にあった礼拝所から見ると視線が合うことも興味深かったです。寺院別に安置されている仏像の見るべきポイントも記載されているので、京都・奈良での仏閣巡りにも携行し、有効活用できました。2019/05/31

シフォン

25

奈良の旅の復習を兼ねて、読友さんのレビューから気になっていたこちらも見てみました。如来、菩薩、明王、天、さらにそれぞれの中の仏様について知ることができました。実際のお寺についての解説も興味深く、それぞれ特徴があることがわかりました。また、安倍文珠院のところで解説があったように文殊菩薩は、「釈迦の弟子たち5人組」ではリーダー役で、トリオのときは脇を固め、ソロでも活躍というように、同じ仏様でいろいろな役割を果たす場合があるというのも面白いと感じました。2025/07/03

糸車

25

図鑑、というのがミソ。仏像の持ち物や背負っていらっしゃるあれはどう言う意味合いなのか、周辺のお連れ様は誰かとか、イラスト付きで細かく解説してあるのでへ〜、なるほどと色々為になる。ただ、一回で頭に入るとは思えない…。図書館なので返却しないといけないけど、これは手元に置いておきたい!2016/12/16

花林糖

15

(図書館本)これを手に奈良京都のお寺巡りをしたら楽しそう。丁寧に描かれた建物に味のある仏像の絵が見ていて楽しい。手元に置いておきたい本。(購入)2017/04/17