内容説明

●戦争のプロはロジスティクスを語り、戦争の素人は戦略を語る。

ロジスティクスは軍隊の「ライフライン」である。メディアでは最前線の戦いの場面ばかりが話題にされ、遠隔地に軍隊を移動させ、兵士に糧食や水を提供し、必要な武器および弾薬を運搬するという、戦いの基盤となるロジスティクスの側面はほとんど注目されない。だが、ロジスティクスが機能不全に陥れば、世界最強のアメリカ軍といえどもほとんど戦えないのである。本書は、第一級の軍事戦略研究者が、シュリーフェン計画、ロンメルの戦い、ノルマンディ上陸作戦、 湾岸戦争、テロとの戦い、ウクライナ戦争などを題材に、ロジスティクスの重要性について明快に解説。

目次

第1講 軍事ロジスティクスへの誘い

第2講 軍事ロジスティクスとは何か

第3講 世界戦争史の中の軍事ロジスティクス

第4講 中世以降ヨーロッパ戦争史と軍事ロジスティクスの変容

第5講 「シュリーフェン計画」とロジスティクス軽視

第6講 「砂漠の狐」ロンメルとロジスティクス

第7講 ノルマンディ上陸作戦とその後のロジスティクス

第8講 パットン vs. モントゴメリー――戦争指導を手掛かりにして

第9講 湾岸戦争とコンテナの有用性

第10講 「テロとの戦い」の時代におけるロジスティクス

第11講 水陸両用作戦のロジスティクス

第12講 「アメリカ流の戦争方法」とロジスティクス

第13講 ウクライナ戦争緒戦のロシア軍のロジスティクス

第14講 軍事ロジスティクスの将来を考える

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

パトラッシュ

128

戦争に勝つとは戦場の隅々までライフラインを構築し、ロジスティクスを絶やさず運営する経営能力こそカギであると、20世紀の諸戦争からウクライナ戦争までを取り上げて論証していく。しかし実戦では予定など簡単に覆り、連合船が普通の現代戦では各国の戦争文化の差異もあり計画通りにいかないのが普通という。「平和のために戦争を」という著者の考察に同意できる部分は多いが、同じ引用や補助線が目立ち却って内容がブレている印象だ。本にするのなら過去に発表した文章を集めるだけでなく、全体に手を入れて統一した論考にしてもらいたかった。2024/08/28

姉勤

40

ロジスティクス。運輸会社の横文字化のイメージ。古来、兵站・輜重として軍隊の裏方を担い、戦史やフィクションでは軽視されがちな(実際、旧軍では致命となり、多大な餓死者を出した)戦場への補給のライン。ラストワンマイルの通り、適時適量の投入がなければ、どんな作戦も強兵、物量で優っても勝つことは難しい。ノルマンディや湾岸戦争などロジスティックの優秀さで勝利した例や、現在進行形のウクライナ戦争を章に挙げ、重要性や将来の展望を述べる。個人的に、衛生面と心理面、排泄物と、遺体の処置については別途調べる必要がある。2025/02/24

よっち

31

メディアではとんど注目されない戦いの基盤となるロジスティクス。過去の戦争を題材に、ロジスティクスがどのように運用されてきたのか、その重要性について解説する一冊。砂漠の狼ロンメルの戦い、ノルマンディ上陸作戦、湾岸戦争、テロとの戦い、ウクライナ戦争などを題材に、ロジスティクスがどのように考えられていたのか、そしてどのように変わっていったのかが解説されていて、IOTやロボティクスといった手段の効率化・変化はあっても、実際の戦闘がどのような形になるのか、前段階で見積もりを見誤らないことの重要性は変わらないですね。2024/03/21

Mealla0v0

7

戦争において重要なのはロジスティックである。戦場に兵士を移動し、その兵士が戦えるように武器や食糧、水などを補給する物流/兵站のことである。かつて物資は敵地で略奪することで補給されたが、近代戦争が大規模な兵士を動かすためにそれは難しく、軍隊に正式にロジスティック部門が採用される運びとなった(管理革命)。具体的なテクノロジーとしては鉄道とコンテナ(含パレット便)である。ロジスティックを構築できなければ軍隊は戦えない。アメリカは入念なオペレーションズ・リサーチによって軽視されがちなロジスティックを強固に築いた。2024/04/05

かどりん

6

評価:C 浅い。表面的な解説が多く、課題と解決策の掘り下げ不足。 あと、同じセンテンスが繰り返し、あっちこっちの章でコピペするのはやめてほしい。本人はどこの章から読んでもいいと解説しているが、全部読む人にとってはくどいとしか言えない2024/03/31

-

- 電子書籍

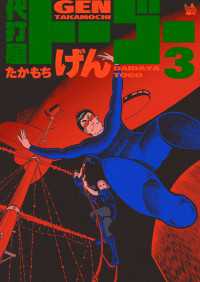

- 代打屋トーゴー 3巻