内容説明

作詞家50周年、松本隆へのインタビュー。作詞家、松本隆に50年のキャリアのすべてを聞く。はっぴいえんどの「日本語ロック」や松田聖子など多くのアーティストたちに提供した歌詞の背景から浮かび上がってくるのは日本語という言葉のおもしろさと可能性だ。松本隆は古事記やシューベルトの「訳」も手がける。そうした唯一無二の「ことばとの関わり」をアーカイブするとともに、歌詞にこめられた時代、思い、人、街、そして風…も未来に伝える。

目次

第一章 はじめにことばありき

第二章 ことばの力

第三章 詞のつくり方

第四章 『冬の旅』への旅

第五章 瑠璃色の地球

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

venturingbeyond

28

エアコンの利いたリビングで、ごろごろしながらの休日読書。松本隆がドラマーであることを今更ながら再認識した一冊でした。酷暑の盛夏、はっびいえんどをBGMにしながら、のんびりと読書の午後でした。2022/07/30

白河清風

20

松本隆の方から作詞家としての50年の節目を迎え、「松本のことば」にフォーカスした企画に興味はありませんかというメールが飛び込んできたのに対し、藤田久美子が飛びついてインタビューを行い出版に漕ぎ着けました。思念の種をどう育てて言語化するかのバランスの取り方の重要性、日本語で歌詞を書くことの意味、曲作りで共作した故筒美京平の思い出、詞の作り方、シューベルトの歌に日本語訳をつけた経緯、コロナ禍の中でのことばの力などが述べられています。詞の作り方の中で、歌を作る時、詞が先か、曲が先かの松本の回答が面白い。2021/11/16

わいほす(noririn_papa)

7

松本隆の作詞50年を新書1冊で語るのは難しい。しかし、古事記の「幸魂奇魂」に始まり、万葉集の相聞歌から「木綿のハンカチーフ」へと繋がる序章は、一見ポップで軽い詞の奥にある日本語へのこだわりを炙り出す。松本隆といえば「風」だが、見えないからこそ、それを感じる心が大切だという。きっと多用される「硝子」もまた心を映し出す鏡なのだろう。エポックメイキングな作品の制作過程や意図も書かれていて興味深い。リズムを持つ言葉に素晴らしい曲がついて心に残る歌になる。だからこそ最後は筒美京平と大滝詠一への思いで締められている。2021/10/28

キーにゃん@絶対ガラケー主義宣言

5

世代的に神様みたいな松本隆様。まあ、内容は置いといて、驚いたのが、私、松田聖子の歌、サビしか知らなかった!歌詞は当然全部知ってるのに。あの頃何を聴いていたんだ?2024/02/05

コピスス

5

お気に入りの方が読んだ本。聖子ちゃんは好きだけど、他は知らない曲の方が多かったので、いまいち話がピンとこなかった。ちょっと自慢?と感じられる部分も少なくなかったなぁ。2023/12/19

-

- 電子書籍

- 前田慶次 かぶき旅 11巻 ゼノンコミ…

-

- 電子書籍

- ダーウィンクラブ(2)

-

- 電子書籍

- 凡骨新兵のモンスターライフ【電子書籍限…

-

- 電子書籍

- 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだ…

-

- 電子書籍

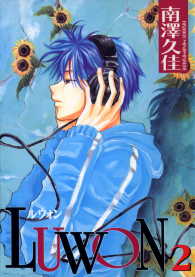

- LUWON 2巻