- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

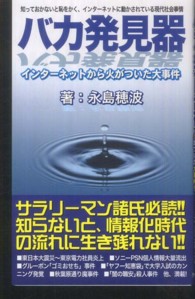

「共感覚」とは、音や文字に色を感じたり、色から音を感じたり、味から形を感じたりする現象を指す。このとき、脳の中ではどのようなメカニズムが働いているのか。この現象は、珍しいものなのか、そうでないのか。ドレミファソラシが虹色の七色になるという著者が発見した共感覚の現象をもとに、音階がなぜ色を持つのか、そしてなぜそれが虹色になるのかという問題の答えを探る。人間の認知の不思議を探る知的スリルに満ちた一冊。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

trazom

92

ドレミファソラシの音が虹の七色に対応するという共感覚についての論考。科学や音楽理論から言えば、この本は極めて胡散臭い。ドレミが階名なのか音高なのかも曖昧だし、七音音階に限定するのも、虹を七色とするのも乱暴な議論である。でも、この本はムチャクチャ面白い。著者は、自身の曖昧さも乱暴さも承知の上で、共感覚の仮説に果敢に挑んでいる。心理学からニュートンの光学まで、幅広い知見を動員して説明を試みる著者のアプローチは、とても知的で情熱的で心に響く。楽しい本だ。因みに私の場合、ドレミに色はないが、調性には色がある。2021/04/24

へくとぱすかる

60

音を聞くと色が見える人がいるのは不思議。でも「ド」が赤、「レ」が黄色というイメージは、たいていの人にある。ヒトはもともと共感覚を持っているが、成長の過程で失うのだ、という仮説は説得力がありそう。「きほんのき」のような音階理論がすごい。本当にゼロから積みあげた説明は、他に読んだことがなくて感服。音や色にも序列、主役とわき役があるわけだ。ラスト一行の結論は笑ったが、最後まで読んで初めて笑えるマジな結論。「ドレミのうた」が実は映画では、変ロ長調というのは初耳! B♭だけど階名は「ド」。読めば納得。そうでしたか。2021/03/19

メタボン

34

☆☆☆★ 音に色が見えるという共感覚の謎を探るうちに、序列の問題に行きつくという流れが面白かった。序列が高い順に、赤・青・緑・黄というのは納得。認識できる要素は7が限界というのも面白い。だから虹は七色であり、七不思議、七福神など7でカテゴライズすることが多いという。音階と色(プリズム)は波長によるものだが、虹と音階を結びつけたのがニュートンだったというのも初めて知った。2024/04/16

原玉幸子

12

音を聞いて色彩がイメージされるとの、普通の人にとって不思議な意識に関する研究書で、自分が読んだ本では、フィリップ・ボール『音楽の科学』とマーク・チャンキージー『ヒトの目、驚異の進化』を足し合わせ更なる進化形を目指す研究かと。本書での色相環は後者よりも進んだ解析だと言え、又、脳の知覚と意識に関しては、余り信じて貰えない私の体験の、ランナーズハイ時に湧き出るキーボードのブラインドタッチ感覚の不思議さに通じるところがあり、正しく、「こういう本を面白いと言うのだろう」です。(◎2021年・春)2021/05/07

MASA123

7

音階の7音に虹の7色をあてはめるのは説明としては、わかりやすい。主音のCがリーダーの赤色なら、完全5度のGがサブリーダの青色も納得です。 ただ、コントラストが明快な2色であれば、ほかの組み合わせもよいと思う。 Wikipediaの「共感覚」で、色の感じ方の記載があるけど、Cが赤で決まっているわけではなさそうです。 本書の、173ページの実験結果では、共感覚者のほとんどが、Cを赤に感じることになり、音階と色彩のあいだに共通するパターンが存在することになり、本当にそうであれば、世紀の大発見ですが・・・2021/05/06