内容説明

日本、フィンランド、中国(上海)、シンガポール、カナダ。国際学力テスト「PISA」で優秀な成績を収める5つの国を実地調査。勉強は何歳から始めればいい? 能力別のクラス分けは有効? 学力を伸ばすために競争は必須? 子どもの力を引き出す秘訣を探る!

-

- 電子書籍

- そもそもウチには芝生がない 分冊版 1…

-

- 電子書籍

- そもそもウチには芝生がない 分冊版 3…

-

- 電子書籍

- ど庶民の私、実は転生者でした 1 FL…

-

- 電子書籍

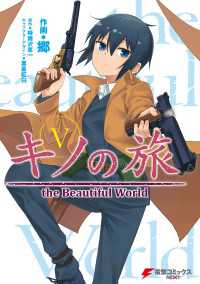

- キノの旅5 the Beautiful…