内容説明

数学を“教養”として身に付けたい。苦手意識はあるけれど、理解する喜びを味わってみたい──。そんな世間一般の期待に応え、半世紀以上にわたり愛読されてきたロングセラー。ユークリッド幾何の体系、微積分の概念、数学の基礎づけ、確率・統計などの重要なトピックについて、歴史的背景を辿りながら解説。叙述は丁寧そのもので、紙と鉛筆は必要なし! 文章をじっくり追うことで、おのずと数学への理解が深まってゆく。『零の発見』と双璧を成す数学入門の古典的名著。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

nbhd

17

感動。数学本を何冊か積み重ね、根性で読んだ通過点の一冊。いちばんグッときたのは、デカルトによる座標平面発明のくだり。かつては、りんご3つ(数)とかピラミッドの高さは?(幾何)とか、モノと結びついていた数学を、具象から完全に切り離したのが座標平面。これは「数学の世界からの独立」ともいえるし、同時に「数」と「幾何」の統一でもある。実はこれって「われ思う、ゆえに〜」より歴史的にすごい発明なのでは…。革命家デカルトにリスペクトな一方、数学のここら辺で躓いた人も多いはずだけど。あとは、ヒルベルト、ヒルベルト、ヒルベ2016/02/03

∃.狂茶党

13

数学入門書として高い評価を得ているロングセラー。 鉛筆消しゴムなしでも読めるように書かれてるとのことで、読んでみた。 前提として、高校数学を求められるので、よくわからない部分も出てくるし、数式を用いた証明などは飛ばし読みしてしまうのですが、ある程度、数学は何をやっているかを、了解できる。 集合についての話は興味深い。 いろいろ、数学関係の本を読んでから、要再読。2025/06/09

またの名

12

大昔の一般書が今でも読むに耐えるというか最近の平均的な類書より出来が良いので驚く名前が欲しい現象の、典型。余談が多いと言っても卑近な日常事例や社会で役立ってる数学の応用法みたいなお茶を濁す感じの解説には頼らず、ギリシャ数学やデカルト幾何学、公理主義に集合論など各分野が背景に持っている理念あるいは思想にまで達するような説明。重要定理や各計算法を証明するとき本書で既出の項目だけを用いてあっけなく且つ分かり易く1ページ程度に済ませてしまう、手品じみた名人芸が恐ろしい(なんで普通こんな教え方をさせられないのか)。2021/07/02

ハイちん

7

ユークリッド幾何学的、代数学、微分積分、数学の基礎づけ、確立論など、数学の重要なトピックについて、歴史的背景をたどりながら解説。ゆっくり読めば自ずと数学への理解がふかまる。孫の代まで読み継がれるべき名著。←と帯に書いてある。ぼくには難しかった。あんまり理解できたとは言えない。けれど絶対的な真理とされていた数学が、公理主義の台頭によって根本的に見直され、抽象的な“操作”、あるいは“言語”と立場を変えて行ったのは面白かった。ラッセルやウィトゲンシュタインなどの論理哲学の書を読むのにも役立ちそう。2015/10/11

タカオ

7

初版は1954年。出版社いわく「数学入門の古典的名著」の文庫化。まえがきによると目的は二つ。ひとつは大学の一般教養の数学の教科書、もうひとつは’教養としての数学’の提供。数学発展の道筋をたどりながら、数学の基礎について解説している。前半は高校数学を学んだ人が復習も兼ねて読むのにちょうどいい内容だと思うが、後半(群環体~証明論あたり)は少しそれを超えるので難しい。これ一冊で数学はオッケー!とまでは言えないが、教養として読んでみてもいいかもしれない。もっとも、教養として読むには、少し骨が折れる(苦笑2014/04/30

-

- 電子書籍

- 推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らな…

-

- 電子書籍

- 没落寸前ですので、婚約者を振り切ろうと…

-

- 電子書籍

- あの日のときめきは今も 二見文庫

-

- 電子書籍

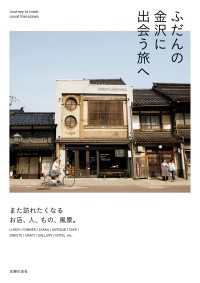

- ふだんの金沢に出会う旅へ

-

- 電子書籍

- 俺を好きなのはお前だけかよ(5) 電撃…