内容説明

愛知県の名古屋市を中心とした地域で、20世紀初頭から現在まで、100年を超える時間のなかで繰り広げられてきた歴史的・文化的交流を、歴史学、社会学、文化人類学など様々な角度から考察。なごやをあるけばアジアに出会う―関東圏・関西圏ではない大都市の事例から、これまで見えていなかった/隠されていた、日本の国際化の諸相を探る。

目次

1 境界の向こう側(台湾原住民野球チーム「能高団」と名古屋―一九二五年の「内地」遠征旅行を中心に;名古屋地域メディアに見る戦後の日中作家交流―旬刊『ジャーナル』と胡蘭成の執筆活動を中心に;戦後・冷戦期における愛知県の華僑と「二つの中国」)

2 外との邂逅い(海を渡った陶磁器―愛知県からアメリカ、アジア、世界へ;戦前・戦後の日台をつなぐ愛知の鉄道車輌/技術;戦前愛知の農学校と台湾―山崎延吉の台湾訪問;南進政策の第一線から愛知の代議士へ―小笠原三九郎の海外経験;戦前の名古屋市長とアジアー第一〇代市長の川崎卓吉を中心に)

3 「私たち」は誰なのか(「なごや」の七〇年代を発掘する―『白い川の白い町』に寄せて;「中国帰国者」が中華料理店の経営に与える影響―新栄エスニックタウンを中心に;東海地方のベトナム人と仏教寺院―名古屋から広がるネットワーク;増加するミャンマー人と名古屋)

著者等紹介

宮原曉[ミヤバラギョウ]

1964年、西ドイツヴェストファーレン州(ウエストファリア)生まれ。大阪大学大学院人文学研究科教授。四谷通の聖マリア幼稚園を卒園後、名古屋市立東山小学校に進学。名古屋市立高針台中学校をへて愛知県立昭和高等学校卒業。河合塾を経て、名古屋を離れる。本籍長野県

やまだあつし[ヤマダアツシ]

1964年、神戸生まれ。名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授。2000年から名古屋市立大学の教員として名古屋で過ごす。専門は日本植民地期の台湾史

小野純子[オノジュンコ]

1988年、愛知県額田郡幸田町生まれ。金城学院大学文学部外国語コミュニケーション学科准教授

岡野[葉]翔太[オカノヨウショウタ]

1990年、神戸生まれ。神戸大学大学院人文学研究科助教

呉穎涛[ゴエイトウ]

1993年、イギリス領香港生まれ。大阪大学大学院人文学研究科招へい研究員、名古屋市立大学教養教育科目非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 電子書籍

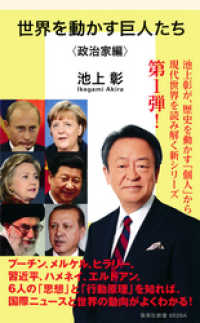

- 世界を動かす巨人たち<政治家編> 集英…