内容説明

ウクライナ戦争で加速するクリーンエネルギー移行。どうする日本!?

目次

第1章 なぜ再生可能エネルギーの地政学が重要か

第2章 再生可能エネルギーの地政学リスク

第3章 石炭大国の中国はエネルギー移行の「勝ち組」に

第4章 脱炭素・脱ロシアを目指すEUのエネルギー政策

第5章 始動する米国のクリーンエネルギー戦略

第6章 中東産油国は水素・アンモニアの輸出大国に

第7章 インド太平洋地域のクリーンエネルギー開発

第8章 脱炭素電源の原子力を巡る地政学

第9章 新たなエネルギー地政学と日本の国家戦略

著者等紹介

十市勉[トイチツトム]

1945年、大阪府生まれ。1973年、東京大学大学院地球物理コース博士課程修了(理学博士)。日本エネルギー経済研究所に入所後、マサチューセッツ工科大学エネルギー研究所客員研究員(1983~1985年)、日本エネルギー経済研究所総合研究部長、専務理事、首席研究員、顧問などを経て、2021年より客員研究員。この間、政府の審議会や委員会の委員などを歴任、多摩大学の客員教授や東京工業大学・慶應義塾大学の非常勤講師も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

Tomonori Yonezawa

7

県立図書館▼2023.7.29 第1刷▼9章214頁、再エネ地政学の必要性、リスク、中国、EU、米、中東、インド、原子力、日本。▼2015パリ協定以後の各地域のエネルギー政策が紹介されている。「地政学」と掲げるまでは?▼職場にエネルギーフォーラム、EPレポート、電気新聞、その他電気事業系団体の冊子があり、仕事として読む必要がある。概ね見知った内容だったが、インド太平洋地域はこの本が初かなぁ。▼エネルギーの地政学において、再エネだけを切り出せているとは思わなかったし、切り出す必要も感じなかった。惜しい本。2023/11/11

朝ですよね

5

世界各国の取り組みを概括する本(地政学の要素は薄め)。中国は世界一CO2を排出している国であるが、太陽光パネルや蓄電池の製造量、素材・レアメタルの精製量でも世界一である。グローバルサウスを中心に海外への投資並びに技術供与も活発。米国及び欧州で共通するのは、GXに向けた投資や税額控除の法案、CBAMのような規制、原発活用に向けた動き。中東はPV適地の利を活かした水素の製造に積極的。日本は既に面積辺りの太陽光発電容量が世界一で、今後の切り札は洋上風力。国際送電網がない国のベースロードは原発が現実的。2023/11/30

okadaisuk8

1

再生可能エネルギーというか脱炭素(原子力についてもそこそこ言及があるので)を巡る欧米、中国、日本といった主要プレーヤーの動向がコンパクトにまとめられていて資料価値が高い。しかし、改めて中国の再エネ導入やサプライチェーン支配のすさまじさを感じざるを得ない。日本としてどんな道を歩むべきか、答えはすぐには出ないが、考えさせられる。2024/07/31

-

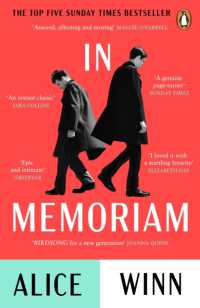

- 洋書

- In Memoriam