出版社内容情報

アリストテレスの著作のうち「オルガノン」と呼ばれる方法論に関する著作群に含まれる『分析論後書』は,これまで『分析論前書』で定式化された三段論法による推論の身近な事例への単純な応用の書として位置付けられてきた。

本書は,そのように位置づけられ,論証構造の分析や個別科学の理論体系の性格付けの問題,錯綜した叙述スタイルといった,これまで知られてきた『後書』の側面に,『形而上学』をはじめアリストテレスの著作を貫いている実体論の視座を与えることで,個々の事象の経験的な記述を本質論的に捉えなおそうとする「論証」の考え方に込められた,アリストテレス独自の本質論的方法論を探り出し,またその錯綜した叙述にもアリストテレスの思考のプロセスを読み取ろうと試みる。

そして,その方法論的思考がそれ自体,哲学としての意味を担い得る「方法としての哲学」というアリストテレス哲学の核心を浮彫にする。

序言

序論 方法論としての哲学

第一章 論証知の構造――『分析論後書』冒頭における問題提起をめぐって

第一節 「?μα ?παγ?μενο?」をめぐって

第二節 「何か?」の問

第三節 「力の概念」

第二章 自体的属性の論理――『分析論後書』第一巻四章・二巻十章

第一節 自体性の概念

第二節 論証と定義

第三節 定義論の問題点

第三章 類の措定とその基体性――内属性の概念をめぐって

前篇 類の措定

第一節 措定(?π?θεσιs)と定義(?ρισμ??)

第二節 原因の本質論的再構成の問題

第三節 内属性の存立構造

後篇 類の基体性

第一節 「γ?νο? ?ποκε?μενον(基体としての類)」

第二節 基体的内属性

第三節 アリストテレスの色理解

第四章 定義と存在問題――『分析論後書』の究極の問題点

第一節 存在と意味

第二節 非存在からの反照

第三節 探究論の局面

第五章 帰納法と分割法――『分析論後書』第二巻十九章

第一節 「静止する普遍」

第二節 「最初の普遍」

第三節 分割法の実演

第四節 感覚の両義性

第五節 直覚知の構造

付論一 数学的真理の問題

付論二 原子の不可分割性をめぐって――アリストテレスのデモクリトス批判の一断面

付論三 哲学の復権――書評・井上忠『根拠よりの挑戦』をめぐって

後記/索引

山本建郎[ヤマモトタツロウ]

著・文・その他

内容説明

本書における方法論は一般的な実践的手段としての方法ではなく、方法論的思考がそれ自体として哲学の意味を担う「方法としての哲学」である。「論証が現実の知識活動と関係する」として経験と論理の融合を目ざすアリストテレス哲学の核心を、著者独自の視点から読み解いた意欲的な作品である。

目次

序論 方法論としての哲学

第1章 論証知の構造―『分析論後書』冒頭における問題提起をめぐって

第2章 自体的属性の論理―『分析論後書』第一巻四章・二巻十章

第3章 類の措定とその基体性―内属性の概念をめぐって

第4章 定義と存在問題―『分析論後書』の究極の問題点

第5章 帰納法と分割法―『分析論後書』第二巻十九章

付論1 数学的真理の問題

付論2 原子の不可分割性をめぐって―アリストテレスのデモクリトス批判の一断面

付論3 哲学の復権―書評・井上忠『根拠よりの挑戦』をめぐって

著者等紹介

山本建郎[ヤマモトタツロウ]

1940年東京に生まれる。1964年東京大学文学部哲学科卒業。同大学院を経て、1969年秋田大学教育学部講師。同助教授、教授を経て2006年秋田大学教育文化学部停年退職、現在名誉教授、博士(文学:筑波大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

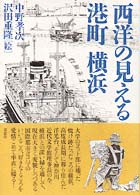

- 西洋の見える港町横浜