内容説明

あらゆる知識・情報の根源となった漢籍は、どのように受容され、日本文化に根付いたのか。漢籍に関わる様々な分野の研究者が最新論考を寄稿し、前近代の漢籍受容の歴史を学際的・通時代的に解明した、初の学術書。

目次

第1部 古代(律令官人と漢籍;僧侶と漢籍;日本古代の典籍に見える神仙思想と洞天説の一側面;天平勝宝勘奏に関する諸問題―遣唐使が齎したものの影響;陰陽道・暦道・天文道・宿曜道と漢籍;摂関期貴族社会における漢籍収蔵の様相;日本の医学知識の受容)

第2部 中世(韻書と学問;年号勘文と漢籍引文;年号勘文より見た南北朝期における朱子学の受容;中世神道の道教受容―吉田神道所伝『太上説北斗元霊経』版本再論;清原家の学問と漢籍―『論語』を例として注釈書と訓点との関係を考える;中世日本の易神の形成とその後)

第3部 近世(漢籍の出版と読者層―仮名草子を基点として;漢籍の「読まれ方」―石門心学の分析を通じて;闇斎学派の『家礼』受容―稲葉迂斎を中心に;江戸中後期好古家による古典籍装訂・装具研究について;亀門学の儒学観と経書観)

第4部 文献研究(日本書籍史における漢籍の装訂と料紙;『群書治要』―金沢文庫本子部を中心にして;カラ・ホト出土『春秋正義』単疏本残葉考―兼ねて近藤正斎手鈔『春秋正義』単疏本を論ず;林羅山と古活字版―元和四年刊『老子〓齋口義』を中心として;琉球の漢学―見られた琉球の文化という視点から;古医書の未来図)

著者等紹介

〓田宗平[タカダソウヘイ]

1977年生。大東文化大学文学部中国文学科卒業、同大学大学院文学研究科中国学専攻博士課程前期課程修了、総合研究大学院大学文化科学研究科日本歴史研究専攻博士後期課程修了。博士(文学)。国立歴史民俗博物館研究部非常勤研究員、京都大学人文科学研究所非常勤講師、東京学芸大学教育学部非常勤講師、等を経て、現在、中央大学文学部兼任講師、青山学院大学文学部・教育人間科学部非常勤講師、埼玉大学大学院人文社会科学研究科・教養学部非常勤講師、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員、等。専門分野は日本古代中世漢籍受容史・漢学史、漢籍書誌学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

- 和書

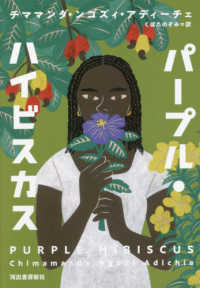

- パープル・ハイビスカス