出版社内容情報

アマゾンの熱帯雨林から北極圏まで、世界28か国を直接取材。地球をおおう環境破壊の現状と、「環境テロリスト」と指弾されている日本がこれからとるべき行動を提示する。 ●●●「本書」より=米国や北欧では学校教育の中に環境教育がしっかりと根付いている。連邦政府、州、市、郡などの公立自然公園は全米で15000以上あり、そのすべての施設に環境教育プログラムがある。学校では、各学年に応じて、公害や自然破壊の原因について詳しく説明している。最近では野生生物の減少やオゾン層の破壊など、地球的規模の環境問題についても授業が行われている。野外実習も多い。大学ではほとんどの学校に環境関連学科があり、環境全般についての教育カリキュラムができあがっている。こうして豊富な人材が、企業をはじめ連邦政府、州政府、民間団体そして自然学校などに就職していく。日本では自然学校をやりたくても、まず先生がいない。先生を養成する大学もないに等しい。人材の供給源もないし、供給できたとしても就職口がないという悪循環に陥ってしまう。理学、工学系で公害防止技術の研究体制が整備されているものの、環境問題での歴史や法律、行政論、国際関係論などは立ち遅れがはなはだしい。小、中、高校での環境教育体制もお粗末だ。受験にあまり関係のない科目はどうしても切り落とされてしまう。自然学校などは付き添う先生がいない。要するに、日本の教育システムの中には環境教育が組み込まれていないのである。だから、自然や環境問題など考えたこともないような技師や営業マンが外国で糾弾されてしまう。問題を指摘されても意味がわからず、日本叩きだと憤慨したりする。地球環境の危機がこれだけ叫ばれている今、わが国は一日も早く環境教育のシステムを整備、強化すべきだろう。●●● 【主要目次】▲▲第1章・地球に何が起こっているのか=暗殺指令/消える熱帯雨林/開発最前線/相互不信/命の森/貧困の海/奇妙な洪水/盛り土の夢/ヒマラヤの森林破壊/水争い/消えた湖/首都の煙/黄金の都/干魃の城/自立の苗/「開発」による貧困/解ける永久凍土/北極スモッグ/空を汚す油田開発/鯨が消えた/食卓の危機/シベリア汚染/人体実験の旅/第一発見者/コメとオゾン層/塩素をつくる雲/レモンジュースの雨/赤い太陽/怒りの放火/アザラシ病院/楽園が沈む ▲▲第2章・世界の新しい動き=小国の挑戦/債務と自然保護「交換」/デュポン社のフロン全廃/市民団体から環境長官に/草の根組織/汚染者負担---マイカー通勤者にも/CO2削減への歯車/エネルギー南北対立/「緑の党」の伸長/EC車の変身---「コスト不安」抑えた世論/食の冬/「原発」という選択/「脱原発」という選択/廃棄物10年目のツケ/廃棄物輸出/有害廃棄物を「完全処理」/経済抑制 ▲▲第3章・地球環境と日本の役割=夢の排煙処理/遺伝子操作/土に戻るプラスチック/160000年分の大気/激変の前触れ/観測ブイ回収/温暖化予測/CO2と省エネルギー/太陽電池/エデンの論争/チップ大増産/南洋材の行き先は日本/コピー用紙と割りばし/地球環境を左右する日本のODA/自治体の出番/環境教育/ブナ基金/市民パワー

内容説明

アマゾンの熱帯雨林から北極圏まで、世界28か国を直接取材。地球をおおう環境破壊の現状と、「環境テロリスト」と指弾されている日本がこれからとるべき行動を提示した。

目次

第1部 地球に何が起こっているのか(消える熱帯雨林;ヒマラヤの森林破壊;コメとオゾン層 ほか)

第2部 世界の新しい動き(デュポン社のフロン全廃;CO〓2削減への歯車;廃棄物10年目のツケ ほか)

第3部 地球環境と日本の役割(土に戻るプラスチック;南洋材の行き先は日本;コピー用紙と割りばし ほか)

-

- 和書

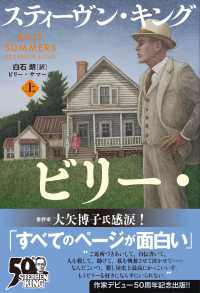

- ビリー・サマーズ 〈上〉