内容説明

「食べられるもの」と「食べ物」は何がちがうの?「ことば」と食べ物、「道具」と食べ物、そして虫を食べる話からウナギの話まで。世界を旅して、その土地の言葉も習慣も吸収してしまう驚異の文化人類学者が、これまでのすべての経験から考えた、味わい深い「食べる」をめぐるはなし。待望の増補新版。

目次

1(「食べられるもの」と「食べ物」;「文化」としての「食べ物」;コミュニケーションとしての「食べ物」;「食べ物」と「伝統」)

2(嗜好品;「ことば」を食べる時代;「におい」と「食べ物」;虫を食べる;「昔」と「ナッツ」;「食べ物」と「ことわざ」;食べる行為と用具;異文化との接触;「食べ物」と技術の進歩)

3(ニワトリの話;リョコウバトの話;ビールの話;ウナギの話;コーヒーの話;豚の話;バナナの話:エスニック料理)

著者等紹介

西江雅之[ニシエマサユキ]

1937年東京生まれ。専門は言語学・文化人類学。早稲田大学大学院芸術学修士課程修了。フルブライト奨学生としてカリフォルニア大学(UCLA)大学院で学ぶ。東京外国語大学、東京大学、早稲田大学、東京芸術大学などで教壇にたった。現代芸術関係での活動も多いほか、エッセイストとしても知られ、多くの高等学校国語教科書に作品が採用されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

sibasiba

8

「食べ物文化」についての本。自分たちと違う文化なのだから奇妙に見える物を食べていても安易に野蛮人扱いして差別するのは良くないという話だが中々難しい。アフリカやアジアの一部では鶏肉がタブーという話は初めて知った。60億もいたリョコウバトが数十年で絶滅というのには呆然となった。伝染病とかじゃなくて人間が食料として銃だけでなく、棒や網なんかも使ったりして狩り尽くした結果。一日に一万羽を獲った強者もいたらしい。エスニックについての日本でのイメージも納得度が高い。そろそろ忌避していた虫食に関する本を読もう。2014/04/20

げんさん

1

現在、「食べる」には、料理する手間や客に対する料理人の心遣いよりは、「ことば」が重要な役割を果たすようになっています。極限すれば、多くの人びとは「食べ物」そのものではなくて、「食べ物」を包んでいる「ことば」を食べているとさえ言えるでしょう2025/03/16

Hanako

1

エッセイ集。期待していたものとは違ったが、伝統についての捉え方などをくだけた言葉で説明していたのは参考になった。2017/09/06

BATTARIA

0

食べ物とそれ以外はどう違うのか、食が文化なら、そもそも文化とは何ぞやといった考察がお見事。 ただ、リョコウバトの話は蛇足だったのが残念。 2017/11/02

-

- 電子書籍

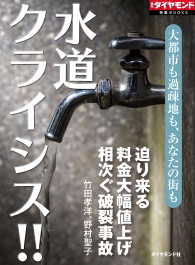

- 水道クライシス 週刊ダイヤモンド 特集…

-

- 和雑誌

- めばえ (2025年6月号)