内容説明

技術と芸術の集大成!文化と思想の結晶!竪穴式住居から超高層ビルディング、アール・ヌーボーから建築法規まで、奥が深い建築の世界を旅しよう。

目次

1 建築と建築学の概要を見てみよう―いつ生まれ、どう発展してきたのか?(建築は、いつなんのために生まれたのか?―原始時代からすでに、建築の芽は生まれていた;いつのころから建築家はいたのだろう?―建築学がない時代にも建築家はいた ほか)

2 建築学の研究分野を見てみよう―広範な建築学体系(建築学の3本柱とは?―骨格は、基本研究領域+設計・製図;理想の平面と配置を求める“計画学”とは?―あらゆる建築物には「計画」が欠かせない ほか)

3 「美」と「芸術」の視点で見る建築学―西洋と日本の建築美に対する取り組みの歴史(建築美のはじまりは「柱」だった?―神々の宿るストーンヘンジと出雲大社;神殿から生まれた「建築様式」とは?―ドリス、イオニア、コリントの3つの様式 ほか)

4 「力学」「工学」から見た建築学―建築の構造・材料・施工技術の研究(力の流れを制御する建築の「力学」とは?―安全な建築物には自然とのバランスが不可欠;構造の決め手となる「構造材料」の進化―頑丈な構造をつくるための2大要素(1) ほか)

5 もっとも身近な「住宅」と「都市」の建築学―建築学の知識を住まいと街並みづくりの知恵として活かす(建築学の究極のテーマ「住宅」―一番身近で一番重要な建築;住居の不可欠な基本性能をおさえておく―家を手に入れるならこれだけは知っておこう ほか)

著者等紹介

鈴木隆行[スズキタカユキ]

1953年東京都生まれ。建築家。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。同大学院坂本一成研究室で修士課程修了。(株)ダムダン空間工作所入所後、取締役を経て同社を退社し、1999年にチーム・マグネット設立。工学院大学専門学校非常勤講師。建築だけでなく「まちづくり」の調査研究でも精力的に活動し、伊豆や四谷荒木町の地育活性化他に取り組む。また、伊豆の長八美術館(石山修武設計)の現場担当をした際に左官の世界を知り、その左官技能の可能性とネットワークづくりに関する研究・実践活動をスタートさせる。1992年、調査隊を結成して解体直前の香港「九龍城」を、実測調査する。調査結果をもとに『大図解九龍城』(岩波書店共著)を上梓

田口昭[タグチアキラ]

1954年茨城県生まれ。早稲田大学文学部卒業。建築雑誌の編集者を経て、現在フリーライターとして活躍中

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

-

- 電子書籍

- ななせ先生の官能的ヒミツ オヤジズム

-

- 和書

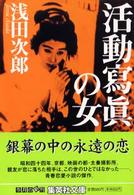

- 活動寫眞の女 集英社文庫