内容説明

日本の近代、それは本と書店にとっても若く輝いていた時代だった。洋書を通して文明開化の窓口となった丸善。大正文化を体現した前衛的な小書店群。新宿文化の勃興をリードした紀伊国屋…。やがて昭和円本時代を迎え、本は「商品」になっていく。「文化のトポス=書店」が輝いていた明治・大正・昭和。その魅力と変遷を25の「風景」から描き出す。

目次

江戸時代の書店

『江戸繁盛記』のなかの書店

明治維新前後の書店

明治前期の書店と出版社

書店の小僧としての田山花袋

教科書と金港堂

洋書店中西屋

近代書店としての丸善

社会主義伝道行商書店

『破戒』のなかの信州の書店〔ほか〕

著者等紹介

小田光雄[オダミツオ]

1951年静岡県生まれ。早稲田大学卒業。書店勤務などを経て、現在出版社の経営に携わる

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

シルク

8

社会主義者たちが、社会主義思想の本を大八車にのっけて、日本全国行商の旅に出たみたいな話が印象に残っている。その日の飯にも困ってるよーな貧しいそこらのおばちゃんとかも、社会主義者たちを応援するために、読むか分からん本を買ってくれたとか、書物こそ命の糧、思想こそ我が欲するところ、さりながらそこいらの書店じゃあ思想関連の本なぞ取り扱ってねくて......という人々にとっては、売りに来てくれるその大八車は、天の救いのようであったろうよとか......書物の興味深いあり方を垣間見たなと。また再読せねば、これは。2017/01/17

moyin

6

いくつかのエピソードは面白かった。読み終わった後、副題に気づきました。「本が輝いていた時代」。確かに活字離れはスマートホンによって加速化されている。十年前に日本に来たとき、電車で本を読む人はまだ多かったと覚えている。2023/03/11

おらひらお

5

2003年初版。戦前における書店の興亡を概観したものです。各章が数ページでやや物足りない印象もあるますが、資料不足のところもあり執筆そのものが大変であったようです。ちなみにスリップは丸善職員が考案したそうです。僕も一時は書店に勤めようかと考えていたので面白く読むことができました。2013/01/26

ぽんぽこ

2

明治から昭和初期の書店の歴史がざっくり分かる1冊。当時の書店がどのように発展し、どのように作家とつながっていき、どのように衰退したのか分かりやすく書かれています。書店はいつも時代の風潮や政治、世界情勢に揉みくちゃにされているということがよく分かりました。きっと現代も他人事ではないんでしょうね。兎にも角にも、思想統制などがされたら最後、本という文化は衰退してしまうのだと考えさせられました。2022/03/09

gkmond

1

ブックガイドとしてはそこそこなんじゃないかなという印象。タイトルがちょっとミスリードかなあと思った。たぶん再読なんだけどただの1エピソードも覚えていなかった。2023/10/04

-

- 和書

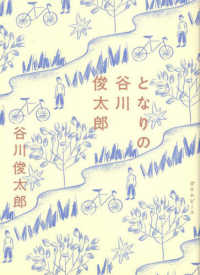

- となりの谷川俊太郎