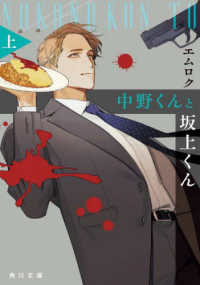

内容説明

つるはしやスコップをかついで市内にながれこむ労働者、銃をとる女たち…。ウィーン48年革命を、無名の民衆の血のかよう歴史の現場としてあざやかに再現した、社会史の傑作。

目次

1 セトルニツキは女を殺したか

2 コーヒー・ハウスとウィーン気質

3 楽師・走り屋・行商人

4 それはマリアヒルフから始まった―三月革命

5 われらが皇帝は遁走した―国民軍

6 職人たちの春

7 因業おやじハウスマイスターの受難

8 真夜中の音楽会―シャリバリ

9 プラーターの夏に

10 「自由な娘」たち

11 リンデンの葉がおちて―十月革命

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

KAZOO

142

私は1848年にウィーンでこのような革命が起きた、ということをほとんど知りませんでした。歴史の教科書でもあまりページを割いていないように思いました。ただ話は小説仕立てでかなり面白く読ませてくれます。フランス革命についてはこのような本が結構あるのですが、ウィーンでのこのような本があるとは、という思いです。様々な風刺画的な絵も面白く感じられました。2016/03/18

venturingbeyond

30

1848年のウィーン革命を生きた人々の息づかいが伝わる叙述の中に、革命を担った人々内部の階級意識・民族意識・ジェンダー規範の多様性とその対立関係が鮮やかに浮かび上がってくる。良知先生の筆致は、悲劇的な顛末に到る最下層のプロレタリアートや女性に対して、その救いのない厳しい状況や見通しの甘い刹那的で衝動的な暴発も含め共感を示し、節操のない恥知らずなブルジョアに対して厳しい。祝祭性と悲劇性、革命の崇高な理念と担い手の俗物性など、矛盾や対立を内包する革命の諸相を示し、読者の認識を深める噂に違わぬ名著でした。2021/09/21

MUNEKAZ

16

1848年のウィーン革命を民衆の視点から描く。べらんめぇ口調のウィーンっ子たちに導かれながら、楽しい乱痴気騒ぎだったはずの革命が、無慈悲な皇帝軍との対決まで怒涛のように流れ込む様を巧みに読ませる。市民革命の主役の「市民」がそもそも一枚岩ではないこと、つまり城壁の中の「市民」と壁の向こうの「労働者」という断絶。さらにこれにの民族間の緊張関係が重なり、革命側の内情を混沌としたものにさせる。1848年に立ち上がった「市民」とは何なのか。貴族VS民衆という単純な構造では捉えられない問題を考えさせてくれる。2024/02/13

takeapple

14

1848年ウィーン革命について、当日の檄文や新聞などを駆使して描かれた社会史である。初版が1985年で当日多くの書店には社会史コーナーがあって、網野善彦や阿部謹也などの本が売れていたのを思い出す。そういう私も書店員だったし、給料の大部分をそんな本に費やしていたし、当時在籍していた史学科で、無謀にも縄文時代の社会史を描きたいなどと言っていたことを思い出す。この本を読んで、ウィーン革命の全てを理解することは難しいけれど、当時の人々の息遣いまで感じられる素晴らしい本だと思う。ウィーンに死ぬまでに行ってみたい。2017/06/11

Ex libris 毒餃子

10

いわゆる論文形式ではなく、小説のような文体で1848年ウィーン革命を記した本。労働者や城壁の外にいるよそ者が革命の主役であり、その当時の市民の息遣いがわかる本である。それらの記録は色々なメディア(資料)から良知氏が読み解いたのだろう。社会思想史とはこのような事象を対象とする学問かと今更ながら、感動してしまった。2015/05/06