出版社内容情報

保健室。そこは、子どもたちの体とこころの駆け込み寺。子どもたちが訴える体の苦痛、何気なくつぶやく言葉の裏にある本当の気持ち。保健室から見た、現代っ子たちのこころを実践的な事例と共にお伝えします。

内容説明

今、親は、教師は、そして大人はどう向き合うべきか。教育困難校での経験と、NLPと脳科学理論から生みだされた独自のメソッドで多くのケースを解決してきた元保健室の先生が伝える、子どもの心の処方箋。

目次

第1章 保健室には、親が知らない子どもがいる―教育現場における保健室の存在意義

第2章 子どもたちのつぶやきの背景にあるものは?―保健室事例にみる、さまざまな思考パターン

第3章 生きづらさを抱える子どもたちの共通点―他人軸から生まれる、ことばと行動について

第4章 子どもの生きづらさを増幅する大人の勘違い―悩み解決のために知っておいてほしいこと

第5章 主体的な生き方のための大人の役割―脳のしくみを知れば、接し方ががらりと変わる

最終章 他人軸人生から主体的人生へシフトする!―どんな自分も受け容れられたとき、世界は変わる

著者等紹介

桑原朱美[クワハラアケミ]

NLP教育コンサルタント。株式会社ハートマッスルトレーニングジム代表。主体的人生を構築する人材育成トレーナー。島根県生まれ。愛知教育大学卒業。教育困難校等の保健室の先生として25年間勤務。全国1000以上の学校現場で採用されているオリジナル教材や、「保健室コーチング」など独自のメソッドで研修、講演会などで活躍中。新聞、テレビなどへの執筆、出演多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

たまきら

ネギっ子gen

ルート

こばゆみ

ひめぴょん

-

- 電子書籍

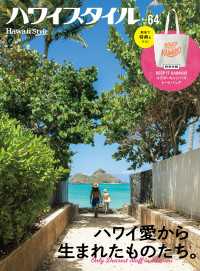

- ハワイスタイル No.64