内容説明

辞書の歩みは文化の歩み。「うまい」と言いたくなるような語釈が国語辞典には昔からたくさんあったのです。辞書の語釈について時代背景や楽しいエピソード等を紹介。

目次

国語辞典で楽器の音色はどのように書かれたか

『大辞典』の笑い声

『辞林』『広辞林』のことわざの解釈

大西巨人と『広辞林』

『明解国語辞典』復刻版に寄せて

『日本国語大辞典』第二版に至る道

『袖珍コンサイス和英辞典』に引かれた日本語の用例

著者等紹介

武藤康史[ムトウヤスシ]

1958年生れ。慶応義塾大学文学部国文学科卒、同大学院修士課程修了。評論家

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

月華

2

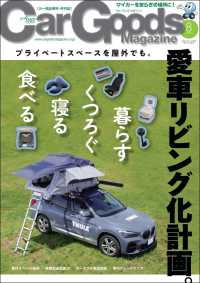

図書館。2002年12月発行。表紙にバイオリンの説明。昔の国語辞典を比較検討、という感じでした。思っていたより堅苦しくて、斜め読みになってしまいました。昔の国語辞典は図書館にもないことが多く、実物を見るのも困難だと書かれていました。2015/10/12

ゾーンディフェンス

0

辞書について、これまで雑誌で発表されたもの五編に書き下ろしの二編を加えたもの。個人的には書き下ろしの「『大辞典』の笑い声」が面白かった。ここでいう「大辞典」とは山田美妙が作ったもの。そこに収められている様々な笑い声を紹介するとともに、そういう(今の辞書には載っていそうもない)笑い声が樋口一葉や夏目漱石の作品で実際に使われている例を挙げている。読むと「なるほど」と頷く例ばかり。面白い。2017/10/01

きりん

0

タイトルを見てあらゆる国語辞典の名語釈を比較しているものだと思っていたのですが、限られた辞書の語釈しか引かれておらず何だかちょっと残念な気持ちに。改訂時の宣伝用に書かれたものも収録されておりそりゃ偏る訳だ……と納得。が、語釈の変遷は非常に興味深いものがあった。今では当たり前のように単語ひとつで想像できるものもできなかった時代、どう表現して伝えるかを過去の偉人たちが真摯に考え抜いてきた様が窺えた。個人的には袖珍コンサイスのことを全く知らなかった為、この情報を得られたのはラッキーでした。いつか手にしてみたい。2017/09/11

ラガードー

0

昔の辞典に載っていたという、「一言余計な語釈」が興味深い。例えば慣用句「世上の毀誉は善悪にあらず」とは、「世間で良いとか悪いとか言われるのは、事柄の善悪とは別問題」という意味だ。しかし1925年刊行の広辞林には更に「ゆえに取るに足らない」と、辞書にしては一言余計で独自の解釈が加わっている。ニュアンスの説明やら原典の漢文の紹介やらが書かれた、削られ簡素化する前の記載の例を紹介される一節は、例や解説があり惹かれる。2016/07/26

![漫画ゴラクスペシャル 11号 [2021年6月15日配信] 漫画ゴラクスペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1010086.jpg)