内容説明

日本初の鉄道開業から140年余。その歴史は、鉄道会社の盛衰、路線敷設、車両やシステム開発等、さまざまな視点から語られているが、本書では、列車に乗る際に乗客にとって最大の関心事である、「座る」という点に着目。指定席の予約やシートの進化、車内設備の発達など、座席にまつわるトピックスをいろいろな角度から検証。著者の豊富な鉄道知識に乗車体験録を織り交ぜながら、黎明期から現在までの「座席」鉄道史を、懐かしい写真とともに紹介する。

目次

第1章 指定席連結列車の歴史(号車指定制が普及した座席指定列車;昭和30年代には全車座席指定列車が増える ほか)

第2章 座席予約の進化(徹夜組まで出た昭和の指定席争奪戦の思い出;停車駅間できっぷを融通し合っていた初期の指定券販売 ほか)

第3章 あの手この手で自由席着席サービス(窓へ荷物を放り投げる自由席争奪戦;ワッペンで乗車整理をしていた新宿駅 ほか)

第4章 国鉄ハザのボックスシート物語(薄縁付きが人気を集めた明治時代のボックスシート;狭いボックスシートの救世主だった「助板」 ほか)

第5章 座席周りの設備今昔(座席周りの設備では過去のものになりつつある灰皿;特急型では早くから普及していたテーブル ほか)

著者等紹介

佐藤正樹[サトウマサキ]

1960年北海道札幌市生まれ。「鉄道ダイヤ情報」編集部を経て、1996年、郷里の札幌へ戻りフリーに(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

hatayan

44

座席の予約を管理するシステム「MARS(マルス)」の国鉄時代からの歴史、普通車やグリーン車の座席の進化について解説。一昔前まで指定席を予約するときは駅のみどりの窓口に並ぶのが一般的でしたが、スマホの普及で手元で済むばかりか、乗車の直前まで何度でも手数料不要で変更可能で、もはや窓口から駅員がいなくなる時代に。車内の設備で現在ニーズが高いのがコンセント。最先端の設備はSuicaを使ったグリーン車の着席管理システム。国鉄時代の写真多数。きっぷの種類や座席の設備のみどころを鉄道ファンの視点から濃密に解説します。2020/11/01

更紗蝦

35

「座る」という点に着目して、過去の国鉄からJRの着席サービスを振り返り、どのような問題点がどのように改善されてきたかを追った本です。個人的に興味深かったのは、コンピュータによる座席予約システムの導入とその変遷や、シートの設計に人間工学を採り入れるようになった経緯です。著者の体験に基づく昔の鉄道の利便性や苦労話には、「そういえば昔はそうだったよなぁ」と、自分も色々と思い出しました。2019/03/18

スプリント

7

鉄道の座席に着目した本です。知らないエピソードが多く勉強になりました。2017/01/28

宗芳

3

ところどころ「グリーン車の不思議」参照との文字に、読んでいない私は・・・・・・。主観の多い内容でしたが、元々座り心地など主観で語られるべきものなので、これはこれで良いのかと思います。2014/07/12

rbyawa

3

e001、ロザが格下げされてハザになって、と言われてもあらかじめ断られていたこの単語の意味を忘れてしまい、どちらかというと最初のほうにあったマルス(着席情報のコンピュータ共有のシステム)の歴史とか、まとまってるほうが読みやすかったかなぁ。正直さすがにこれだけ全国津々浦々の経験してるとそれはそれで意味はあると思うんですが、どうしても著者さんの体験が元になっちゃってるんだよね。とはいえさすがに座り心地はそこまで人によって評価ブレないしまあいいかw 寝台特急に自由席券で座れたという「ヒルネ」はちょっと羨ましい。2014/01/01

-

- 電子書籍

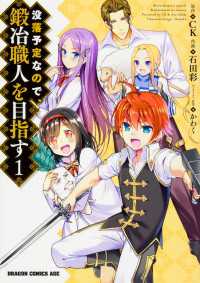

- 没落予定なので、鍛冶職人を目指す【タテ…