出版社内容情報

レビー小体型認知症は、「レビー小体」というタンパク質が脳の大脳皮質を主体に広がることで起こるものです。アルツハイマー型に次いで多く、認知症の約20%がレビー小体型であると言われています。

本書では、レビー小体型認知症の基礎知識、病気のシグナル、診断基準、治療・薬、生活の工夫について、専門医と介護のエキスパートがわかりやすく解説。

また、中核的特徴の症状である認知機能の変動、幻視、レム睡眠行動障害、パーキンソニズムのほか、自律神経障害、嗅覚障害、抑うつ、抗精神病薬に対する過敏性に対して、その治療のしかたや薬、生活の中でのケアについて詳しく紹介しています。

さらに、第一線で活躍しているレビー小体型認知症の研究者・臨床医9名の方々の「深掘りコラム」も掲載。最新情報を知ることができます。

本書は、医師だけでなく、看護・介護に携わる人、ご本人、ご家族の病気の理解を深め、あらゆる関係者が協働で治療にあたるための基本となる一冊です。

内容説明

アルツハイマー型との違い、幻視・睡眠障害・パーキンソニズムなどの症状について専門医と介護のエキスパートが解説!レビー小体型認知症の治療とケアがよくわかる本!

目次

1 認知症とは(認知症の原因と種類;認知症の中核症状 ほか)

2 レビー小体型認知症とは(原因は「レビー小体」というタンパク質;前兆として便秘やうつなどが現れる ほか)

3 4つの中核的特徴の治療とケア(認知機能の変動;幻視 ほか)

4 そのほかの症状の治療とケア(自律神経症状;嗅覚障害 ほか)

著者等紹介

内門大丈[ウチカドヒロタケ]

いなほクリニックグループ共同代表。医療法人社団みのり会湘南いなほクリニック院長。横浜市立大学医学部臨床准教授。横浜市立大学医学部卒業。横浜市立大学大学院博士課程(精神医学専攻)修了。大学院在学中に東京都精神医学総合研究所(現東京都医学総合研究所)で神経病理学の研究を行い、2004年より2年間、米国ジャクソンビルのメイヨークリニックに研究留学。2008年、横浜南共済病院神経科部長に就任。レビー小体型認知症研究会(世話人、事務局長)、N‐Pネットワーク研究会(代表世話人)、湘南健康大学(代表)、日本認知症予防学会神奈川県支部(支部長)などでの取り組みを通じて、認知症に関する啓発活動・地域コミュニティの活性化に取り組んでいる。近年では、SHIGETAハウスプロジェクト(一般社団法人栄樹庵理事)、一般社団法人日本音楽医療福祉協会(副理事長)の創設にも関わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

貧家ピー

りえこ

俊介

jinya tate

Tatsumi Bettencourt

-

- 電子書籍

- 【デジタル限定】宮川耀写真集「大変よく…

-

- 洋書電子書籍

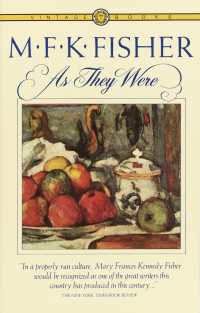

- As They Were : Auto…