出版社内容情報

中国古代、「墨守」という言葉を生んだ謎の集団・墨家。たった一人で大軍勢から城を守った男を、静謐な筆致で描いた鬼才の初期傑作。

漫画や映画にもなった伝説の傑作。復刊

中国古代、「墨守」という言葉を生んだ謎の集団・墨家。たった一人で大軍勢から城を守った男を、静謐な筆致で描いた鬼才の初期傑作。

内容説明

大国が覇を競う古代の中国。平和を説き、戦争で助けを求められればあらゆる手段で依頼者を守るスペシャリストの集団、墨子教団がいた。いま小城が呑まれようとするなか、教団の俊英・革離はひとり救援に駆けつける。二万の軍勢に囲まれた町を彼は守り通せるか?映画化もされた中島敦記念賞受賞の傑作小説!

著者等紹介

酒見賢一[サケミケンイチ]

福岡県生まれ。愛知大学卒業。1989(平成元)年「後宮小説」で第1回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。92年「墨攻」他で中島敦記念賞を、2000年「周公旦」で、新田次郎文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

-

![月刊少年マガジン 2017年7月号 [2017年6月6日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0439096.jpg)

- 電子書籍

- 月刊少年マガジン 2017年7月号 […

-

- 和書

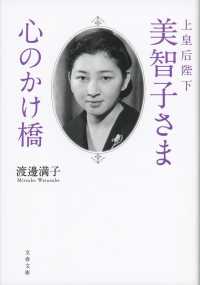

- おお宝塚! 文春文庫