内容説明

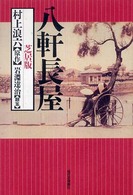

草津では小林一茶が江戸との往復時に立ち寄り俳句を詠んだ。熱海を訪れた中級武士たちは新鮮な海の幸に感激してグルメ三昧、弁当を持って寺社参詣にでかけた。道後・有馬などの大歓楽地では、小金のある連中が名産・名物を買い漁り…。古代の湯浴みから始まり江戸期に急速に広まった温泉文化の有り様や魅力を語る。

目次

1 温泉を楽しむ人々(温泉での楽しみ;温泉への旅人たち)

2 温泉の風景(温泉地は変わる;湯宿と浴場;湯治という生活習慣)

著者等紹介

鈴木一夫[スズキカズオ]

1935年生まれ。60年、出版社に入社し、社会科学分野の書籍編集に従事。86年、出版プロダクションを設立。90年頃より個人として、雑誌寄稿・書籍原稿執筆を開始する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。