出版社内容情報

日本語を考えるとは、日本人を論じること。世界に稀な日本語の特徴と日本人の特殊な言語観とは。私たちの自己像が見えてくる名著。日本語を考えることは、日本人を論じること。知的発見に満ちたロングセラー。日本語が、世界に稀な特徴を持っていることを知っていますか? 日本語を話す人=日本人という事実上の単一言語国家であり、侵略された経験がない日本人は、いかなる言語を育んできたのか。言語社会学の第一人者が、言葉と文化への深い洞察をもとに、日本語観、外国観、そして私たちの自己像を考える。時代を経ても色褪せぬ論考。

鈴木 孝夫[スズキ タカオ]

内容説明

日本語を話す人=日本人という「単一言語国家」であり、歴史上侵略された経験がない日本人は、いかなる言語を育んできたのか。数種類の一人称代名詞をもち、「相手依存」で自己規定する私たちの言葉の不思議。言語社会学の第一人者が、言語と文化への深い洞察をもとに、日本語観、外国観、そして日本人の自己像を考える。時代を経ても色褪せない必読の論考。

目次

第1章 日本人は日本語をどう考えているか(日本語を捨てる日本人;明治以後の日本人の国語観 ほか)

第2章 文字と言語の関係(日本語の表記体系は果して不合理か;日本語の表記としての漢字 ほか)

第3章 世界の中の日本語の位置(日本語は大言語である;単一言語国家と多言語国家)

第4章 日本文化と日本人の言語観(異民族、異文化との特殊な接触形態;日本社会の等質性について ほか)

第5章 日本の外国語教育について(目標を見失っている英語教育;英語はもはや「英語」ではない ほか)

著者等紹介

鈴木孝夫[スズキタカオ]

慶応義塾大学名誉教授。1926年、東京生。同大文学部英文科卒。カナダ・マギル大学イスラム研究所員、イリノイ大学、イェール大学訪問教授、ケンブリッジ大学(エマヌエル、ダウニング両校)訪問フェローを歴任。専門は言語社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

袖崎いたる

みつ

もだんたいむす

アンゴ

Kazuo Ebihara

-

- 電子書籍

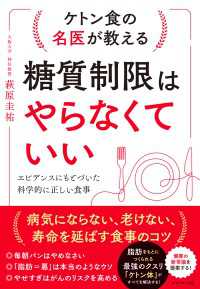

- ケトン食の名医が教える 糖質制限はやら…