内容説明

日本文化における男色という道、それは“王道”だった。万葉集から現代文学まで、また仏画、山水画、琳派、浮世絵などの絵画作品から男色的光景を縦横無尽に引用。

目次

第1章 「嘆息」

第2章 「連れ鳴く雁」

第3章 「一条の水脈」

第4章 「華苑」

第5章 「そへ歌」

第6章 「礼装」

著者等紹介

丹尾安典[タンオヤスノリ]

1950年、東京生れ。早稲田大学第一文学部卒業。多数の編著書、論文、評論を発表している。現在、早稲田大学文化構想学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

chisarunn

6

男色、ゲイ、クイァ文学とBLとは別物だとはもちろん承知の上だが、たまにはこういう本を読みたくなる。日本文学における男色や男子同性愛についてどの項も突き詰めた考察が非常に面白かった。ただ、古代中世の和歌について恋歌が男性から男性へ贈られたからといって直ちに恋愛と結びつけるのは早計ではないか。当時は男性が女性の立場で和歌を詠むということが普通に行われていたらしいので、それは社交辞令のレベルだと思う。最後の項「伊豆の踊子」についての研究には驚嘆。今後、川端を読む時には三島を読むのと同じくらい覚悟が要りそうだ。2023/03/11

takao

2

ふむ2024/11/27

ヌーン

2

あーのひともこのひーともそぞろあるーくよいのまーち♪ とか、思わず歌ってしまうほど多いなぁ。男色と妻帯については、これはこれ、それはそれだったのかなぁ、それとも女性とは対等でないから、対等なもの同士の関係を突き詰めた結果そうなってしまったのか、どこで変わってしまったのか、それとも私が知らないだけで変わっていないのかなあ、奥さんほったらかして会社の人と飲み会ばっかりとか、休日はゴルフですよ課長とか、そういう風に受け継がれているのかもしれないですね☆なんてな2009/08/25

らむだ

1

nt.2011/10/16

菊乃

1

好色文化を知る上で男色は外せないだろうと、初の男色についての本を読みました。 三、四章が一番面白く読めました。 男色と美術の関係についてなんて、思わずほぉ、と声に出してしまいました。 気が向いたらまた読んでみたいな。2016/10/07

-

- 電子書籍

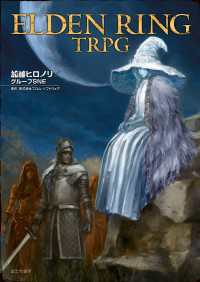

- ELDEN RING TRPG

-

- 和書

- 教育心理学セミナー