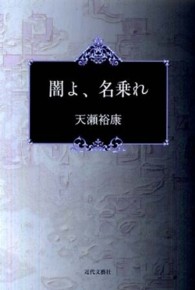

内容説明

司馬作品やエッセーの中に見られる、“司馬流”昭和史批判。その語り口にファンも多い。しかし、その論旨に、あの東京裁判の日本断罪史観が潜んでいないだろうか。

目次

第1章 東京裁判に呪縛されていた「司馬史観」の軌跡

第2章 司馬遼太郎氏の作品に見る「司馬史観」の誕生と形成

第3章 東京裁判が今もなお醸成する「閉ざされた言語空間」

第4章 東京裁判史観とは正反対。戦前のアジア情勢と国際世論

第5章 司馬遼太郎氏の作品に映し出される「戦後精神」

締め括りにかえて 今の日本のアノミーをもたらしたものが何であったのか、理解していただけただろうか

著者等紹介

福井雄三[フクイユウゾウ]

1953年7月、鳥取県倉吉市生まれ。東京大学法学部卒。企業勤務のあと、1992年より大阪青山短期大学助教授。専攻は国際政治学、日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

AICHAN

28

図書館本。超右翼的な著者が司馬史観を徹底的にこきおろす本。読み出してすぐヘドが出そうになった。「(ノモンハン事変は)実は戦闘においては日本軍の勝利であった」「日本にとって大東亜戦争とは、満州国の独立を確保し、日本が大陸に有していた権益を守るための、自存自衛の戦いであった。さらにまた、東アジアを欧米の植民地から解放して、アジア人によるアジアを実現するための解放戦争であった」「(南京虐殺の)証拠がない」「(従軍慰安婦については)強制連行はなかった」とまで言い切る。呆れた。百田尚樹や櫻井よしこのお仲間?2017/08/18

TheWho

16

国民的小説家で、今日でも絶大な人気を誇りながらも晩年のエッセイ集では、戦前の昭和前期を断罪し、保守派より司馬史観と揶揄される司馬遼太郎の本質に迫る1冊。本著では、司馬遼の功罪を戦後の自虐史観からの脱却に導いた誇らしい歴史を持つ日本と、愚劣な戦争に導いた昭和前期の軍部と云う二元論であると断罪している。正しく私も20代にそのレトリックに落ち、その後渡部昇一や会田雄次らに覚醒させられて一人であった。ともあれ、司馬史観に潜み、また現在でも多くの国民が脱却できない恐ろしい東京裁判史観に恐怖を感じる1冊です。2021/06/23

乱読家 護る会支持!

5

敗戦後、WGIPにより自虐史観を植え付けられた日本人に勇気を与えた司馬遼太郎の小説群(「坂の上の雲」「竜馬がゆく」など)。 しかし、司馬さんはノモンハンから第二次世界大戦までを暗黒時代とし、ついにこの間の小説は残せなかった。 東京裁判は、「日本の戦前の歴史、とりわけ昭和に入ってから敗戦に至るまでの昭和前期は、軍部が主導権を握って国民を侵略戦争に駆りたて、滅亡していった暗黒と破滅の時代である」という史観を日本人に植えつけた。 自虐史観は否定しても、司馬遼太郎さんを否定できない日本人には一考の書。2018/03/10

田山河雄

2

10年前の著作で司馬史観が東京裁判に呪縛されていたとの思いもまずは受け入れられているだろうから、そのこと自体どうと云うことも無い(1~2章)。第三章の慰安婦問題も「閉ざされた言語空間」に関係するもその通りと思う。新鮮に思えたのは、第四章の戦前の国際世論の紹介である。特に、カート・ゴメスと言う人の書いた1938年3月「オリエンタル・アフエーズ」だ。『ある国が悪と看做しているものの上に国家基盤と作っているとして他国が同じ物を作ろうとするのを批判できるか、西洋諸国は永久に偽善者でいることは不可能だ」との処だった2016/01/22

シュラフ

2

論旨としては、①司馬史観は戦後日本の自虐史観から国民を脱却させること大きく貢献した ②しかしその一方で 善悪二元論的な作品づくりはあまりに一方的な歴史観をもたらすので危険である ③特に 日露戦争に勝った明治の日本は正しく 大東亜戦争に負けた日本はすべて間違っていたというのはおかしい ④司馬文学は両刃の剣であることをよく認識すべきである、ということ。たしかに善悪二元論的な作風は強く感じていたので納得できる部分はあった。 2013/02/24