内容説明

ご用とお急ぎの方、騙されたと思ってページをめくってごらん。損はさせない。八代目文楽の語りの向こうに江戸の崩壊を見、五代目志ん生の噺の彼方に黄塵方丈の大陸風景を幻視する平岡正明の落語論は躍動し、疾走する。そのスピードにただ身を任せ、リズムに酔え。

目次

頭蓋骨の中の桂文楽

水に落ちた幇間はぶちのめすべし

文楽の「つるつる」

志ん生の「つるつる」

新内「なめくじと志ん生」

新内「あばらかべっそん」

遠くちらちら火の手が見える

松のや露八論

満洲における志ん生、圓生、森繁

白蛾のミステリー〔ほか〕

著者等紹介

平岡正明[ヒラオカマサアキ]

1941年、東京都生まれ。評論家。早稲田大学文学部露文科中退。『韃靼人宣言』(現代思潮社)以来、革命・犯罪・ジャズ・歌謡曲・浪曲・映画・文学…あらゆる分野を対象に脱領域的な批評活動を展開し、100冊以上の著書を世に出す。’90年『大歌謡論』(筑摩書房)で第4回大衆文学研究賞、’93年『浪曲的』(青土社)で第1回斎藤緑雨賞を受賞。2009年7月9日逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

qoop

3

志ん生と文楽、昭和の名人ふたりを題材に、落語のエッセンスを論じる手腕の見事さ。生で聴くジャズ演奏は、演奏者の姿が邪魔だとまで云い切る著者の落語論だけあって、素材は録音々源。聴覚と思考とを直結させたかのような文章は、シュルレアリズムの自動記述にも似た自由さと個性の強さが味わえる。まるで、著者の脳内でニューロンが継っていく様子を見ているような感覚を憶えた。ただ、こうした強さが自分にはないので、落語は生で味わいたいけれど。まぁ、下手な真打聴くくらいなら、志ん生の音源のほうがずっとずっと幸せなのは認める。2011/09/22

小祝

2

かなり興味深い評論。何十回も聴いた文楽のつるつるが、こういう視点で聴くと違った世界に見えてくる。富久の文楽と志ん生の違いもそうだよなあと。圓生論がもっと読んでみたかった。惜しい人を亡くした2010/07/19

OMO

1

面白さ:○ 興味:○ 読みやすさ:○ 新鮮さ:○ 文学的云々:×2023/02/01

城下あいり

1

円楽襲名披露で並んでいる時によんだ。なんにしても文庫化されてうれしい2010/03/30

-

- 和書

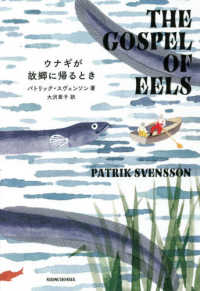

- ウナギが故郷に帰るとき