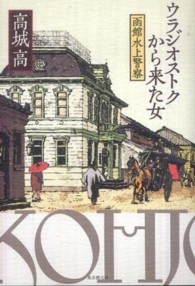

内容説明

全国を広く踏査し、現代親族法の基礎理論を構築した民法学の泰斗中川善之助博士の小論集。調査・研究旅行の際に目にし耳にした、さまざまな人びと、風景、風俗を、その土地土地で起った民事事件やその歴史を振り返りつつ、ユーモアをまじえた人間味あふれる文章でつづった名エッセイ。

目次

黒部の峡谷

蘇鉄の島「奄美」

阿蘇谷の今昔

南国土佐

本州の北の果

南三陸沿岸

諏訪盆地

家舟の村々

讃岐三白

御神火の島

開聞岳の火山灰地を行く

陸奥の大家族をたずねて

秋田の風物

仙台風俗誌

神話の国「日向」

睦四カ浜の漁村

アカシヤかおる北の国

飛騨の白川郷

著者等紹介

中川善之助[ナカガワゼンノスケ]

1897年生まれ。東京帝国大学法学部卒。民法学者。東北大学教授・学習院大学教授・金沢大学長などを歴任。日本学士院会員。1975年没。著書は『略説身分法学』『身分法の基礎理論』『新訂親族法』『相続法』『民法大要上巻・下巻』『夫婦・親子』『北向きの部屋―学生とともに四〇年』など多数。「法学セミナー」1976年4月臨時増刊が「中川善之助人と学問」の特集号である

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

てつ

23

名作です。内容は古いがけして過去のものではない。民法を学ぶ人には読んで欲しいと切に願います。2024/11/10

nagoyan

9

優。家族法の泰斗。中川善之助による旅行記。家族法研究の旧慣調査(フィールドワーク)に訪ねた土地の記録。当時としてもすでに失われつつあった日本社会の貴重な記録。237頁4行目以下。妻が夫の氏を称するようになったのは明治20年頃から後のこと、新しい慣行、と明言。また、293頁最終行以下。故郷を追われ、生活の場を奪われた人々の慟哭を前に、「いま人々の言う平和とか自由とか信義とかいうような言葉の意味を、もう一度反芻」しなければならないと説く。味わい深い一冊。2024/09/19

穀雨

8

民法の泰斗が大正から昭和30年代にかけて、学術調査などのために日本全国を訪ね歩いた見聞録。諏訪の末子相続や香川の甘土権、白川郷の妻問婚など、今日では失われてひさしい各地の風俗が詳細かつわかりやすくレポートされていて、解説にもあるとおり、続編が出なかったのが惜しまれるほど貴重で興味深い記録だと思った。文体からにじみ出る、その土地その土地の人々に向けた著者のあたたかなまなざしも印象的だった。2022/10/04

JF1RLN

1

良著。昭和三十年代後半に連載していたものをまとめたものとのこと。かつての日本に残っていた風習と「法」がどう関わってきたかを各地の旅エッセイを通じて書かれている。昭和三十年代では「貰い子」「末子相続」「永小作」という民俗的な話が収集できたのだな、と興味深く読ませていただきました。北海道の章も楽しかったです。まぁ冒頭で「このごろは北海道へ行くのに、みんな飛行機で一気に千歳に飛んでしまうから風情がない」「四時間半はかかっても、連絡船は風情がある」とあるあたり元来、旅好きでいらっしゃったのでしょうね。2023/01/07

流れる星は生きている

1

民法とはなんのために存在しているのかが読んでいると段々と理解できてくる。それぞれの地域にある慣習、慣習法が詳細に調査され、学術的にも貴重な文献である。極めて理性的な分析と地元の人々に寄り添おうとする人間性のバランスが絶妙であった。2022/12/31