内容説明

分析思考の限界を超える「本質直観」とは何か。世界的経営学者と現象学の泰斗が教える、本物の教養。

目次

第1部 なぜ現象学はすごいのか(現象学は欲張りな学問―自然科学も精神科学も包み込む;本質直観という方法―「事例収集」から「自由変更」へ;先入観を「カッコ」に入れる―現象学的還元とは何か;感覚と知覚は何が違うか―後部座席でクルマ酔いする理由;「現在」の成り立ちを問う―過去把持、未来予持という志向性 ほか)

第2部 現象学的経営学の本質(SECIモデル―主観と客観の循環から知識は生まれる;相互主観をどう育むか―経営に不可欠な「出会い」の本質;集合本質直観の方法論―個人・集団・組織・社会の相互作用;「物語」と「物語り」―戦略はオープンエンドの連続ドラマだ;本質直観の経営学―現象学と経営学が共創する動態経営論)

著者等紹介

野中郁次郎[ノナカイクジロウ]

1935年東京都生まれ。58年早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造勤務ののち、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院にてPh.D.取得。南山大学、防衛大学校、一橋大学、北陸先端科学技術大学院大学各教授、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院ゼロックス知識学特別名誉教授を経て、一橋大学名誉教授、早稲田大学特任教授、日本学士院会員。ナレッジマネジメントを世界に広めた知識創造理論の権威。2017年カリフォルニア大学バークレー校経営大学院より「生涯功労賞」を受賞

山口一郎[ヤマグチイチロウ]

1947年宮崎県生まれ。74年上智大学大学院哲学研究科修士課程修了後、ミュンヘン大学哲学部哲学科に留学。79年ミュンヘン大学にてPh.D.(哲学博士)取得。94年ボッフム大学にて哲学教授資格(Habihtation)取得。96~2013年まで東洋大学教授、現在、東洋大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

nbhd

ma-san

takam

ireadertj

くとほん

-

- 洋書電子書籍

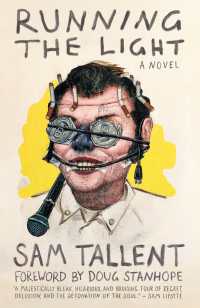

- Running the Light :…

-

- 電子書籍

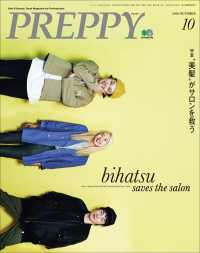

- PREPPY 2019年10月号