出版社内容情報

超高齢社会をむかえて、喪失体験と悲嘆は身近だ。宗教学の泰斗がフロイトやエリクソンなどの理論から物語、詩歌、映画を題材に、自助グループなど現場との密接な対話を重ねて、グリーフケアの歴史と文化をたどった、待望の初の基本書籍。

内容説明

災害・事故・別離等、「ひとり」に耐えて生き抜く力の源とは。宗教学の泰斗が現場と対話を重ねながら、宗教、物語、悲嘆と望郷の「うた」を歴史的文脈で捉えなおす。グリーフケアの待望の基本図書。

目次

第1章 悲嘆が身近になる時代

第2章 グリーフケアと宗教の役割

第3章 グリーフケアが知られるようになるまで

第4章 グリーフケアが身近に感じられるわけ

第5章 悲嘆を物語る文学

第6章 悲しみを分かち合う「うた」

第7章 戦争による悲嘆を分かち合う困難

第8章 悲嘆を分かち合う形の変容

著者等紹介

島薗進[シマゾノススム]

1948年、東京都生まれ。宗教学者。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業。東京大学名誉教授。現在、上智大学大学院実践宗教学研究科教授、同グリーフケア研究所所長。主な研究領域は近代日本宗教史、死生学。2012年に『日本人の死生観を読む 明治武士道から「おくりびと」へ』(朝日選書)で第6回湯浅泰雄賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

たかこ

31

グリーフの勉強の中で「グリーフケアっていつから始まったのだろう」と疑問に。私が悲嘆にくれていた25年前にはなかった、と思う。「かつて人は喪の共同性を通して悲嘆から癒されていった。社会は悲嘆を抱える人を遇する儀礼や行事、生活様式をもっていて、死別による痛みを負った人々はそれらを経過することで、日常生活にもどっていくための力を回復していった。」今は、喪の行事は簡略化され、実質薄いものになっている。悲しみを分かち合う文化や儀礼の後退がおきてきているからグリーフケアが求められている。いのちの源の感覚をもつこと。2022/08/08

まると

11

事件や事故、災害などで突然身近な人を亡くした人へのグリーフケア(喪の仕事)は、かつては文化装置として日本の社会に存在していた。現代社会でその言葉が注目されているのは、そうした文化が喪失してしまったことと大いに関係があるのだという。筆者は「悲嘆が継続すること、重大な喪失の経験を忘れないことは、むしろ心の豊かさを養うことにもなる」と言っている。悲嘆を乗り越え、再び生きる力を得た人は、概して魅力的で優れた人格を備えている場合が多い。戦争を知る世代にそういう人の比率が高かったと感じるのは偶然ではないだろう。2019/08/12

ようはん

6

大切な人の死に向き合うかという内容故に切ない。思った以上に宗教的な内容が多かったが、人々の悲嘆に直に向き合ういわゆるお坊さんは立派だと感じる。2019/09/16

fuckinormativity太郎

3

良著でした。死別による喪失からの回復には段階があること、悲嘆からの「回復」は必ずしもゴールではないこと、双方ともに重要な視点だと感じました。喪に服す友人を心配するあまり、気が急いて誤ったグリーフケアを押し付けて傷つけるようなことをこれからはせずに済みます。 他者と分かち合うことが敵わなかった悲嘆が、癒しの得られないものになってしまうという経験をしている人が昔も今も大勢いた、いるのだと知ってかなりマシな気分になりました。誰にでも起こり得ることなのですね。他の方もこの本のような作品に出会えると良いのですが…2021/09/28

Go Extreme

2

喪失と悲嘆の記憶が力となる 悲嘆が分かち合われる場・関係 悲嘆が身近になる時代: スピリチュアルケアの知識と経験 悲嘆を分かち合う場と関係を求めて グリーフケアと宗教の役割: 悲嘆に寄り添う仏教の実践 「お迎え」による安らぎ グリーフケアが知られるようになるまで: フロイトと「喪の仕事」 あいまいな喪失 グリーフケアが身近に感じられるわけ 悲嘆を物語る文学 悲しみを分かち合う「うた」 戦争による悲嘆を分かち合う困難 悲嘆を分かち合う形の変容: 死者・先祖への信仰とお盆行事 仏教寺院と悲嘆をともにする文化 2022/01/26

-

- 電子書籍

- 友達100人切れるかな 分冊版第2巻 …

-

- 和書

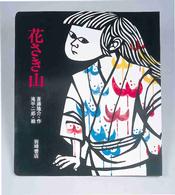

- 花さき山 ビッグ・えほん