出版社内容情報

戦後思想史に独自の軌跡をしるす著者が、戦中・戦後をとおして出会った多くの人や本、自らの経験や決断を縦横に語る。類いまれなその体験と独特の感性が光を放つ著者80年の回想。『図書』連載「一月一話」を集成。

内容説明

戦後思想史に独自の軌跡をしるす著者が、戦中・戦後をとおして出会った多くの人や本、自らの決断などを縦横に語る。抜きん出た知性と独特の感性が光る多彩な回想のなかでも、その北米体験と戦争経験は、著者の原点を鮮やかに示している。著者八十歳から七年にわたり綴った『図書』連載「一月一話」の集成に、書き下ろしの終章を付す。

目次

1 はりまぜ帖

2 ぼんやりした記憶

3 自分用の索引

4 使わなかった言葉

5 そのとき

6 戦中の日々

7 アメリカ 内と外から

著者等紹介

鶴見俊輔[ツルミシュンスケ]

1922年生まれ。ハーヴァード大学哲学科卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

KAZOO

96

鶴見さんが岩波の読書雑誌「図書」に連載されていてすでに読んでいますが、このように1冊にしてくれて同じテーマなどに分けてくれるとまた別の味わいがあります。とくに小学校や中学校では不良少年であまり勉強していなかった著者が父親にアメリカに行かされて仕方なく英語を勉強するところが印象に残りました。よく小さい時のことを覚えていますね。2021/12/09

踊る猫

38

戦場での殺人やセックス(売春)と自分はどう向き合えるか。鶴見俊輔は潔癖すぎるほど潔癖にこうした問いを考え抜くことをとおして自らの中の原罪意識と向き合う。ある意味ではひどくクソ真面目で不器用な問いだ。あるいは、彼が何度も不良少年としての原体験に戻っていくのもこの原罪意識と無縁ではないだろう。自らの実存の問題をそうして問い抜くことをみずからに課し、そこから普遍的な「反戦平和」や「プラグマティズム」につなげていった鶴見の足取りは、このコンパクトな本の中にもかくじつに刻まれている。その意味であなどれない1冊と思う2025/03/06

踊る猫

35

落ちこぼれとしての立場から世界を眺め、そのままの気骨を保ち大人になる。鶴見俊輔は生涯を賭してそんな困難(いまで言うところの「生きづらさ」)と愚直に対峙し、そしてなにはともあれ生き抜いた人なのだと思う。想像を絶する苦しさをくぐり抜けてきた人の語る言葉は、しかし(さすがに晩年の言葉だからか)どす黒いルサンチマンにまみれたものではなくこちらを確実に「掴む」力を持つ。だから「もっと聞かせてほしい」と思わせる力に満ちている。読みながら思うのは実にその言葉が平易に書かれており、レトリックにおいて単純で力強い事実である2024/10/05

どんぐり

31

著者80歳から7年にわたり月刊誌『図書』に連載した「はりまぜ帖」「ぼんやりした記憶」「自分用の索引」「使わなかった記憶」「そのとき」「戦中の日々」「アメリカ 内と外から」の7章84篇の回想備忘録。15歳でアメリカに渡り、19歳に日米開戦を迎え、日米の国交は断たれて、日本に帰る術がない。この時の北米体験と戦争体験を原点に戦中・戦後を回想する。『記憶を編みなおす』には、こんな一文がある。「個人の名前は消えてゆく。私においては地名はもっと早く消える。あるというだけの大海に向かって進む。『ある』の向こうに『ない』2013/07/25

踊る猫

30

子どもの頃のことを実によく覚えているな、とその記憶力に舌を巻く。そして、その他愛もない(失礼!)記憶がそのまま鶴見俊輔という思想家の思考の原点/本質となって結実している。肩肘を張らず、見聞きした出来事や書物や人々などの「体感」した体験をそのまま筋の通った思索/思考につなげていくスタンスは実に無理もムダもなく、この小書の中に(も)鶴見俊輔の思考のエッセンスはそのままで立派に息づいている、とさえ言えるのではないか。おおらかに相手/自分の弱さを許容し、立場の違いを超えて普遍的な真理を目指す。これは実にアナーキー2022/02/17

-

- 洋書

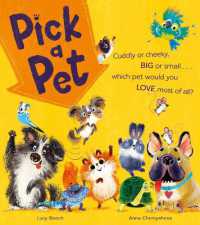

- Pick a Pet