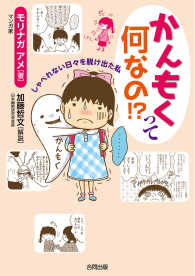

出版社内容情報

「日本のチベット」といわれた岩手県――その山村で,貧困と因襲を背負いながら黙々と働く農民たちは,いろり端で,行商してあるく著者に対して,自分のことばで,その生活の喜びや悲しみを語った.嫁姑の確執,二・三男問題,土地への愛着,子供や老人の姿等々.日本社会の最も深い鉱脈をなす農民たちの語る言葉に耳を傾けよう.

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

アナクマ

44

敗戦直後の岩手。1909年生まれの著者が古着行商/雑誌編集のおりに見聞きした山村農民の囲炉裏話を、都会の人との距離を埋めるために届ける。58年刊。生々しい採録と著者の静かな想いに瞠目。実に読ませます。◉乳児死亡率ワースト(77/1000)。嫁さんの見分け方。婿さん、次男三男の立場。古着選び。部落で異なる敬語の多寡。貸し借りの関係が壊れること。嬰児籠問題。◉現状をなんとかしたい、そのためには「くらしの声」を集めて発信するのだと結論。「アンケートや統計にどれほどの真実があるものでしょうか」肝に銘じよう。→2020/05/13

Hiroki Nishizumi

9

大変考えさせられた。日本はほんの一世紀前こんな姿であったのだ。自分にとって貧しさの定義がいかに甘いものであったか。そして公式統計のあやうさも。行商をやり、その後編集者になったことが結果的にこのような形でフィールドワークを残してくれた。良い本に巡り合えた。2020/01/07

アメヲトコ

8

敗戦後、行商人ついで編集者として岩手県の農村部を歩き廻り、「ものいわぬ農民」たちの声に耳を傾けた著者の体験をまとめたもの。何気ない仕草や一言から農村の隠れた構造や本音を見抜く著者の観察眼にははっとさせられ、公的な社会調査の危うさにも気づかされます。しかし戦前岩手農村生活を支配していた抑圧と同調圧力、戦時中の配給が食生活を「向上」させ、徴兵がある種の「解放」と感じられていたという現実の重さよ!2018/03/24

エストラゴン

7

おもしろい。深夜特急に似た面白さがある。もうなくなってしまったけど確かにあった話である。それでも、たかだか100年前だ。でもこんな時代がくるのかもと思ってしまう。そして「さわや書店」さん。いつも良い本を勧めてくれてありがとう。2025/06/23

sk

7

戦後間もない頃の東北の農民の暮らしを描いている。貴重なフィールドワーク。2020/01/03