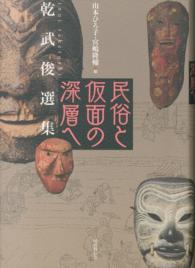

内容説明

銅鐸・土器・古墳の内壁に描かれた、さまざまな人・動物・道具など…。その表現の仕方にはどのような約束事があるのだろうか。また、埴輪の中空の目、水や花の表現は、いにしえの美意識の何を表しているのか。世界各地の民族例や、子どもの絵画表現も参照しつつ、原始・古代の作者たちの精神世界に迫った論文とエッセイ。

目次

1 原始絵画の文法(多視点画から一視点画へ―弥生画と子どもの絵;出雲岩倉銅鐸と銅鐸の絵;古墳時代の絵の文法;逆さの鹿―独立展開画 ほか)

2 絵画と美術(模写・写生・イメージの絵;万葉の色、縄紋の色;埴輪の目、仏像の目;銅鐸は語る ほか)

著者等紹介

佐原真[サハラマコト]

1932年、大阪に生まれる。幼稚園のとき土器片を拾ったことから考古学の道に。大阪外国語大学ドイツ語学科を経て、64年京都大学博士課程修了。外国文献、関連諸学への広い視野をもつ。奈良国立文化財研究所勤務の後、国立歴史民俗博物館に移り、97~2001年、同館館長。考古学の知見を現代の生活に結びつけ、分かりやすく語り続けた。02年逝去

金関恕[カナセキヒロシ]

1927年生まれ。大阪府立弥生文化博物館館長

春成秀爾[ハルナリヒデジ]

1942年生まれ。国立歴史民俗博物館教授

※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

-

- 電子書籍

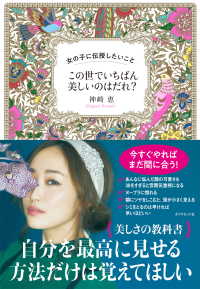

- この世でいちばん美しいのはだれ?