内容説明

触れるでも、素通りするでもなく、「くぐり抜け」てみる。

共感とも感情移入とも違う――それは、「他者」を理解するための新しい方法論。

現象学から文学、社会学、生物学、人類学、リハビリテーション医療、舞踏、ゲーム・プレイ、男性性――

現代社会の諸相に向き合い続けることで浮かび上がる「弱さ」の正体。

個の強さが要請される今、他者とかかわり生き抜くための哲学的逍遥。

他者をくぐり抜けて理解するということは、その他者の周辺/環境情報を知るにとどまらず、その他者とのかかわりの中で自分自身を作り変えていくことなのだ。自分の身体に自分のものではない経験があって、それが動き始める局面をくぐり抜ける。(中略)その自分の変化に応じて、他者との距離が認知的にも、行為的にも変化する。そのような経験を積み重ねていくのだ。(本文より)

~~~「くぐり抜け」の哲学 目次~~~

はじめに ともに「くぐり抜ける」ために

1章 「くらげ」をくぐり抜ける――くらげの現象学

1.1 くらげの生にせまる

1.2 くぐり抜けの方法論:現象学というアプローチ

1.3 手を作ること

1.4 くらげの人文学史

1.5 踊るくらげと倦怠

2章 「現代社会」をくぐり抜ける――プレイとゲームの哲学

2.1 至高性のない世界へ

2.2 民主主義の他者をくぐり抜ける

2.3 傷つきしものはゲームを愛する

2.4 「人間のふるさと」へ向かって

3章 「男性性」をくぐり抜ける――新しい人間のふるさとへ

3.1 ゲームに傷つけられる

3.2 (再)プレイとゲームの哲学

3.3 共感できないものに近づく

3.4 マイクロ・カインドネスを信じる

おわりに くぐり抜けたその先へ

あとがき

目次

はじめに ともに「くぐり抜ける」ために

1章 「くらげ」をくぐり抜ける――くらげの現象学

1.1 くらげの生にせまる

1.2 くぐり抜けの方法論:現象学というアプローチ

1.3 手を作ること

1.4 くらげの人文学史

1.5 踊るくらげと倦怠

2章 「現代社会」をくぐり抜ける――プレイとゲームの哲学

2.1 至高性のない世界へ

2.2 民主主義の他者をくぐり抜ける

2.3 傷つきしものはゲームを愛する

2.4 「人間のふるさと」へ向かって

3章 「男性性」をくぐり抜ける――新しい人間のふるさとへ

3.1 ゲームに傷つけられる

3.2 (再)プレイとゲームの哲学

3.3 共感できないものに近づく

3.4 マイクロ・カインドネスを信じる

おわりに くぐり抜けたその先へ

あとがき

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

kuukazoo

タカナとダイアローグ

読書熊

秋田の読書会「あなたと推し本」(二代目)

KJ

-

- 電子書籍

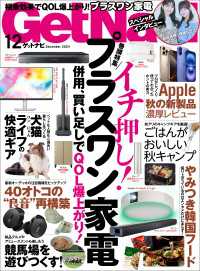

- GetNavi(ゲットナビ) (202…