内容説明

1930年代と50年代、それは人々が主体性に目覚め、闘争や自己表現を集団で企てた時代だった――戦争文学から綴方運動、女性運動、原水爆言説を議論の対象にして、多様な表象行為を実践する人々のありようを解きほぐし、〈民衆〉の今日的な可能性に迫る。

目次

はじめに

第1部 一九三八年、拡張する文学――周縁の発見と包摂

第1章 「民族」の〈歴史性〉と「民衆」の〈普遍性〉――島木健作『生活の探求』、火野葦平『麦と兵隊』

1 「民衆」「大衆」へのまなざし

2 「民衆」の称揚が意味するもの

3 「農民」ないし「民衆」の表象――島木健作『生活の探求』

4 「民族」の境界を越えて――火野葦平『麦と兵隊』

5 「文学」への期待

第2章 周縁を表象する書き手たち――豊田正子『綴方教室』、火野葦平『麦と兵隊』

1 『綴方教室』ブーム

2 綴方の文体規範と書き手像

3 火野葦平『麦と兵隊』の語り

4 ジャンルを超える価値

5 拡張する文学

第3章 「少女」たちの語りのゆくえ――太宰治「女生徒」「千代女」とその周辺

1 鑑賞すべき「生地のよさ」

2 「何心なく」書くこと――太宰治「千代女」

3 「女生徒」のセクシュアリティ

4 太宰治の「青春」と「少女」たちの語りのゆくえ

第2部 一九五〇年代、綴る/語る女たち――発話の政治性あるいはマジョリティ形成とアイデンティティ

第4章 「人民文学」と〈書くこと〉――階級的視点と国民文学論

1 「人民文学」という雑誌

2 「勤労者」の文学

3 労働者階級は何を(傍点2字)書きうるのか

4 「国民文学」をめぐって

5 どのように(傍点5字)書くべきなのか

第5章 「私」を綴る「人びと」――一九五〇年代における「綴方」

1 「綴方」をめぐって

2 江口江一「母の死とその後」

3 意識へのまなざし――一九五〇年代の言説空間

4 表象される「なかまたち」

5 無色な「大衆」の登場

第6章 泣く「女」たち――「平和」の語りとジェンダー

1 『二十四の瞳』と日本教職員組合婦人部

2 模索される「女教師」像――第一回婦人教員研究協議会とジェンダー

3 報告から語りへ――『扉をひらくもの』と『母と女教師と』

4 〈愛〉と〈無力〉――映画『二十四の瞳』

5 「涙」の力

第7章 〈未来〉の諸相――原水爆禁止署名運動とジェンダー

1 原水爆禁止署名運動

2 女性表象と未来志向

3 破綻する時間の物語――大田洋子『夕凪の街と人と――一九五三年の実態』

4 〈未来〉は誰のものか

5 〈未来〉の諸相

終章 〈無色〉な主体のゆくえ――「声」の承認をめぐって

初出一覧

おわりに

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

K

aabbkon

よっちん

-

- 電子書籍

- 悪役御曹司の勘違い聖者生活 ~二度目の…

-

- 電子書籍

- 天然生活 2021年5月号

-

- 電子書籍

- Monacoの空へ 19 ヤングジャン…

-

- 電子書籍

- 【フルカラー】いつか制服をほどいて3 …

-

- 電子書籍

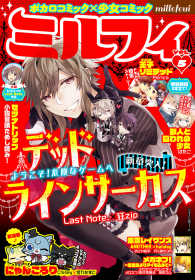

- ミルフィ2014年8月号(vol.5)…