内容説明

時宗に関わり深い、毛坊主、鉦打、鉢叩、陣僧、同朋衆……、~阿弥と名のり、歴史の多領域で多様な役割を果たした彼らは何者か。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

bapaksejahtera

16

時宗から発し、中世の戦場においては陣僧として戦傷者の治療や戦死者の埋葬に当り、時には仲介や情報伝達等を担う。後世にはその教養を基に戦時の無聊を慰める働きもする。平時には土倉等の金融事業にも携わる。芸術面での寄与は無論の事、時宗寺院の経営安定の為に聖俗の間に立つ彼らの下位者は卑近な呪術者として葬儀の執行者として娯楽の提供者として活躍する。これが京都では明治期のホテル経営への転向振りに表れる等、阿弥衆(歴史的な呼称ではない)の歴史とその東西性格比を説いて興味深い。ややイデオロジカルな処に囚われ過ぎな感もあるが2023/06/04

浅香山三郎

9

著者はフランス現代思想史の紹介者として知られるが、時宗寺院の住職でもある。その関係から近年は、一遍についての著書も刊行されてゐる。本書は、中世を中心とする時衆の活動を全般的にまとめたもので、時衆に関する社会史・文化史研究の広がりを知ることができる。2023/06/25

わ!

4

確かに気になっていたのである。能の「観阿弥」「世阿弥」は学校でも習う名前だが、名の中にある「阿弥」って何?…と考えてしまうのである。なんだか能が生まれる過程の家系には「阿弥」という名前が付けられるものなのか…と思っていると。庭師の中には善阿弥がおり、生け花の世界には立阿弥や文阿弥が登場するし、茶道の世界では本阿弥光悦が登場する。この面々がいわゆる「阿弥衆」と呼ばれる人たちである。その「阿弥衆」とは何者なのかが詳しく書かれる一冊である。つまりは仏教の時宗の歴史にもなるのだが知らないことだらけの仏教史だった。2023/01/29

-

- 電子書籍

- ひかえめに言っても、これは愛 プチデザ…

-

- 電子書籍

- レディは陰の実力者【タテヨミ】第16話…

-

- 電子書籍

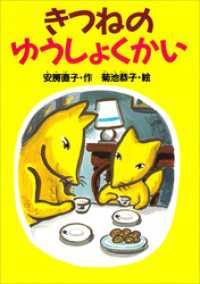

- きつねのゆうしょくかい どうわがいっぱい

-

- 電子書籍

- ボスと秘書の危険な関係【分冊】 9巻 …

-

- 電子書籍

- 恋する和パティシエール2 栗むしケーキ…