- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

疫病・地震・経済低迷

不安な時代に共感度100%

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

日本の古典で1番読んでもらいたい本

――解説・養老孟司

800年以上、時代をこえて読みつがれるのには理由がある。

地震・火事などの天災、政府による人災を見てきた人間の本音。

枕草子・徒然草とならぶ日本三大随筆、ついにマンガ化!

「ゆく河の流れはたえずして~」

どこに住み、何をすれば、心おだやかに暮らせるのか?

ミニマリスト、断捨離、自分探し…、生きづらさの原点は『方丈記』にある。

【目次】

第1章 ゆく河の流れ

第2章 大火の災い

第3章 大風の災い

第4章 遷都という人災

第5章 飢饉の災い

第6章 地震の災い

第7章 とかくこの世は生きづらい

第8章 小さくなる家

第9章 山での暮らし

第10章 何のために家を作るか

第11章 執着

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ちーちゃん

107

日本最古の災害文学だと知り読みたかったのですが、古文が苦手なので漫画を読みました。大火・竜巻・(失敗に終わった)遷都・飢饉・地震と様々な災害が言及されており、災害に対する人間の無力さや無常感がヒシヒシと伝わってきました。何かと生きづらい人の世に振り回されて苦労するよりは、個人の幸福を重んじた方が良いという考えは、現代にも通じる見解だと思います。出家して四畳半の庵での隠居生活を悠々自適に過ごした彼は、ミニマリストの元祖とも言え、とても800年前の人間とは思えないくらい親近感が湧く人物でした。2023/05/01

涼

83

http://naym1.cocolog-nifty.com/tetsuya/2022/09/post-1cf634.html 大変な時代だったのだと思うと同時に、今もあまり変わりないような気もします。2022/09/14

ちくわ

65

日本三大随筆の一つ。最初青空文庫で読もうとしたが、解読に苦労したので随分易しめな本書を選ぶ。災害文学という認識は全く無かったが、当時は末法思想+天災頻発+武士の台頭等で世情が不安定になり、無常観を感じる事が多かったのだろう…平家物語の冒頭のように。時を超えてこの令和の時代、彼のような厭世的な暮らしに憧れる人が増加したように感じるが、国民が皆こうなると経済は上手く回らない…超貧乏国家の誕生である。生き方は人夫々だし、確かにこの世は無常だろうが、社会生活を営む以上はあまり厭世的にはならないようにしたいかなぁ。2024/05/11

ニッポニア

60

漫画って偉大ですね。わかりやすく読めます。というか方丈記って、こんな短いんですね。9970字。意外。まず最初の一冊ですね。以下メモ。荷車で運べるほどの板のみの家、身の丈に合う。何もないを慈しむ。手は召使い、足は乗り物。2022/09/19

たまきら

49

平家物語もそうだけれど、方丈記の冒頭の言葉もすごく好きです。けれども原文すべてを読んだことはありませんでした。このマンガを読んでいて、現在の自然災害の多さと重ねてしまいました。そういう時期だったのかもしれないと今なら説明ができるかもしれませんが、ははあ、これが崇徳院の祟りにつながるんだなあ、と今更ながら。そしてマンガを読んだ後に書かれた原文の短さに驚きました。800年以上前、人生に倦んだ一男性が残したことばが今も私たちを揺さぶることも。岡本知高さんの「方丈記」を聴きながら。2024/06/08

-

- 電子書籍

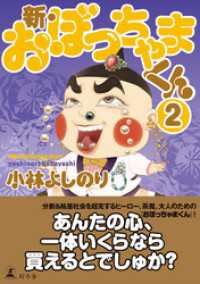

- 新・おぼっちゃまくん2 幻冬舎単行本