内容説明

世界は「種」にあふれている。様々な種類の生物について、生物学者はこの種を基本に議論をする。種は非常に重要な生物学の単位なのだ。だが統一的な定義はない。なぜ定義がないのに生物学者たちは研究を進められるのか?その問いの射程は生物学の哲学にとどまらない。新しい自然主義的な科学哲学の姿を映し出す、エポックとなる1冊。

目次

はじめに

第一章 種問題とは何か

1・1 イントロダクション──種問題とは何か

1・2 形態学的(分類学的)種概念

1・3 生物学的種概念

1・4 系統学的種概念

1・5 多元主義

1・6 種の存在論的地位──種は個物か

1・7 本書の中心的な問いとその重要性

第二章 合意なきコミュニケーション

2・1 イントロダクション──なぜ種について合意がなくてもコミュニケーションができるのか

2・2 三つのケーススタディ

2・3 二論争物語──プライオリティの問題と同所的種分化の問題

2・4 通約不可能性問題とコミュニケーション不全

2・5 結論──定義がないのになぜコミュニケーションが成り立つのか

第三章 「よい種」とは何か

3・1 イントロダクション──種を語るときの二つのモード

3・2 二重過程説とは何か

3・3 生物学者は種についてどう語るのか

3・4 「よい種」とは何か

3・5 生物学者は「よい種」を用いてどのように考えるのか

3・6 種にかかわる推論には二つのプロセスが関与する

第四章 「投げ捨てられることもあるはしご」としての種

4・1 イントロダクション──個々の定義を超えた「種」の理解

4・2 一般種概念の構成要素を明らかにする

4・3 一般種概念と個々の種の定義の関係──精緻化

4・4 一般種概念はどういう認識論的役割を果たしているか

4・5 「投げ捨てられることもあるはしご」としての種

4・6 「一般種概念」から何が言えるのか

4・7 おわりに───一般種概念とは何か、どういう役割を果たしているのか

おわりに

参考文献

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

志村真幸

-

- 電子書籍

- 紅の葬列 まんがフリーク

-

- 電子書籍

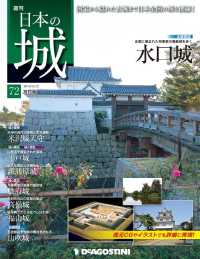

- 日本の城 改訂版 - 第72号