内容説明

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

統合失調症の母をもった家族として、自身も精神科を受診した体験者として、その経験を公表した著者は、精神医でもある。公表後、全国から招かれた行った数百回にも及ぶ講演会で当事者(患者)や家族と触れあい、日常の診療だけでは分からなかった精神科医療の姿を知った。家族、患者、精神科医という3つの立場を持つ著者が精神科医療の7つの不思議を紐解くことで、これからの精神科医療のあり方を考える。

目次

まえがき 「生い立ち」を公表後、10年を経てわかったこと

序章:病気のことがわかっていないから起こる……

精神科医療の「七つの不思議」

・精神医学は、病気の原因を未(いま)だに見つけていない

・わかっていないから「不思議」が起こる

第1章:不思議1

病名を言われずに、何十年と通院している患者さんがいる

・なぜ医師は、病名を言わないことがあるのか

・医師によって違っていた診断基準

・今、医師が使用している「DSM(診断)」

・「DSM」は、まだまだ過渡期

・母の症状を当てはめてみると……

・精神疾患を巡る「遺伝」と「環境」の問題

・病気の原因は、「遺伝」と「環境」と「運」

●患者・家族としての私の願い

病気を理解するには、病気の説明が必要です

第2章:不思議2

何十年も薬を飲んでいるのに、ゴールが見えない

・薬を出すときの精神科医の本音とは?

・今、使われている薬は、偶然な出会いから生まれた

・精神科の薬物療法は、とにかく飲んでみるという「経験則」

・それでも薬を、有益なものとして捉える

・私の服薬体験―薬によって得たこと、失ったこと

・減薬、断薬は、自分の症状と照らし合わせながら主治医と話し合いを

●患者・家族としての私の願い

薬を出すなら、「薬を減らす」「薬をやめる」ことも同時に考えて!

第3章:不思議3

精神疾患の原因や薬を見つけるための研究が進んでいない

・人間の「こころ」と「お金」

・研究者は、どんな研究をしているのか?

・拒食症だった私の 「こころ」

・患者・家族と研究者が一緒になって

・「研究の沙汰も金次第」

●患者・家族としての私の願い

研究に患者・家族の参加を!

第4章:不思議4

医師から「統合失調症はありふれた病気」と言われる

・医師を始めとした専門家と、患者・家族の認識の違い

・精神疾患への偏見を、専門家はどう考えていますか

・いろいろなタイプがある「統合失調症」

●患者・家族としての私の願い

患者・家族の実際の生活を知ってください

第5章:不思議5

「病気」を自覚できない人もいるのに、病院へ行かないと治療されない

・なぜ、病気の人が放っておかれるのか

・拒食症だった私が、病院に行かなかった理由

・医師も困っているのです

・家族による自衛対策

●患者・家族としての私の願い

患者さんやご家族は「承認される」ことを願っています

第6章:不思議6

思春期の患者さんの入院に適した病院がほとんどない

・切れ目のない医療を!

・なぜ「思春期科」がないのか

・思春期医療の役割

・地雷を踏んで歩いた、私の思春期

●患者・家族としての私の願い

人間の発達課題を学び、訓練したスタッフを

第7章:不思議7

成人した患者さんに対して、なぜ「家族会」が必要なのか

・どうして精神科医療には、「家族会」があるの?

・私から見た「家族会」

・家族会の現状

●患者・家族としての私の願い

家族の本当の願いは「家族ケア」ではありません

第8章:アンケートから見える「望まれる医師像」

・患者・家族、専門職が力を合わせて、診療をよくするために

終章:精神科医療の未来に向けて

・「病気を治せない」精神科医療ができること

・精神科医療の未来に向けての3つの提案

あとがき

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ネギっ子gen

Asakura Arata

けろっぷ

Go Extreme

げんさん

-

- 電子書籍

- のみじょし【分冊版】(13)第156杯…

-

- 電子書籍

- 生き残った6人によると【分冊版】 65…

-

- 電子書籍

- フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE …

-

- 電子書籍

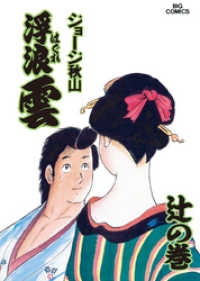

- 浮浪雲(はぐれぐも)(57) ビッグコ…

-

- 電子書籍

- 大好きな人がどんどん好きになってくれる…