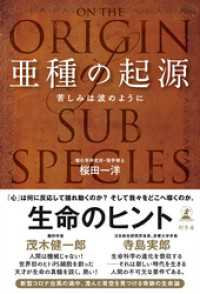

内容説明

日本人は、恋をしたり、愛する人を失ったりすると、その心を俳句や短歌に詠んできた。それは最古の歌集『万葉集』以来、受け継がれてきた心性だ。『万葉集』では、人を恋しいと思う気持ちはどう歌われているのか。さらに時代を遡ると、それらの歌のルーツはどのようなものだったのか。著者は、今も歌垣で恋歌を、葬儀で挽歌を歌う中国少数民族の歌文化にその原型を求め、日本人の抒情表現の本質を明らかにする。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

terve

44

久々におもしろいと思える本でした。そして、久々の中公新書…。詠うという精神の起源を中国の少数民族に求め、フィールドワークを行いながら実証していく本です。正直、この本を読むまでは歌垣は日本独自のものだと思っていました。しかし、よく考えれば恋を詠ったり、死を嘆いたりすることは万国共通ですよね。少数民族の文化様式も記録するというように、文化人類学にも繋がる内容ではないでしょうか。日本人が和歌や俳句作ることは、自分と社会との折り合いを付け、心のバランスを保つ方法である…和歌の起源は壮大ですね。2020/07/18

さきん

25

万葉集と歌垣との密接な関係は疑いもない。あれだけの恋の歌を男女で掛け合うのは、歌垣の場において他にない。関東地方は筑波山の麓が歌垣の舞台になったそうだ。リス族やペー族も数百キロの離れたところから若者が集う。今ではこのような文化が2000年代には廃れたようで残念。漢族化が進んでいくと思われる。日本においても出会いの公的な機会の少ない自分としては、知的な掛け合いな歌垣をしてみたいなと思ってしまう。2020/08/22

かふ

19

『万葉集』の起源が東アジアの少数民族の伝統芸「歌垣」にあるとするもの。日本の伝統が大陸から流れてきたものだということなんだろう。歌垣は男と女が交互に歌を交換しあって最後は結ばれるというパターン。男が誘い、最初は女は拒否をして男の後を追わない。その掛け合いなのだが最後には合一となる。万葉集の和歌だと合一があった後に男が去っていく、もしくはその逆に男が会えないから個人の思いを歌う。それで大抵は自らのうちに秘めてしまう歌になる。もともとは対詠唱(相聞)的恋歌だったのが、貴族制度の中で独泳的恋歌になっていく。2021/05/31

yamahiko

14

著者は、歌垣、挽歌の起源を、モソやリスなどの少数民族に対する詳細なフィールドワークを通し比較検討していく。人が歌を「うたう」ことを必要としかつ必然としている理由を知ることができ、とても刺激的な一冊でした。2020/10/10

はちめ

11

刺激的な一冊。万葉集の相聞歌と挽歌について中国少数民族における歌垣などに関するフィールドワークを通じて比較文学的実証が行われている。特に、中国少数民族における歌垣の実態をベースに万葉集の相聞歌を読む試みは刺激的だ。有名な額田王と大海人皇子との紫野におけるやり取りは、歌垣という文化をしっかりと共有していた万葉人達の衆目の場における疑似歌垣的なやり取りだったのだと思う。挽歌の方はやや強引な結びつけが多いように感じたが、万葉集読解において必須の一冊ではないだろうか。☆☆☆☆★2020/07/14