- ホーム

- > 電子書籍

- > 教養文庫・新書・選書

内容説明

東京都の青少年条例、児童ポルノ禁止法など、マンガについての規制が強化されつつある。日本独自の表現であり文化であるマンガは、なぜ国や自治体に縛られなければならないのか?規制の仕組み、バッシングの歴史などをわかりやすく記述し、「非実在青少年」問題の深層を解明する。

目次

第1章 ドキュメント「非実在青少年」規制問題-東京都青少年条例改定案をめぐって(先行する都青少年問題協議会の議論

同性愛への偏見を含んだ協議会メンバーの発言 ほか)

第2章 規制の論理とその仕組み(法による規制

国などの指針

青少年条例などの自治体の条例

業界の自主規制)

第3章 マンガ規制の歴史1(一九五〇年代から八〇年代前半)-悪書追放運動から少女雑誌バッシングへ(悪書追放運動(一九五〇年代から六〇年代)

東京都青少年条例制定をめぐる動き(六〇年代半ば) ほか)

第4章 マンガ規制の歴史2(八〇年代後半から現在)-「有害」コミック問題から児童ポルノ禁止法へ(「有害」コミック問題(八〇年代後半から九〇年代後半)

児童ポルノ禁止法の成立とネット時代の表現規制(九〇年代末から現在) ほか)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

佐久間なす

42

50年代の悪書追放運動から2010年の非実在青少年問題までの、漫画と規制の歴史についてわかりやすくまとめられた新書です。 いきすぎた漫画は規制されるべきだとは思いますが、その基準を決めるのは誰なのか、規制という行為は表現の自由を侵害しているのではないかなどと、読みながらいろいろ考えました。最近も話題になった漫画規制に関わる問題を他人事のように思っていましたが、漫画に少しでも触れる者は一人一人が、しっかりと考えていかなければいけないことなのだなと思いました。2013/07/25

ちゃりんこママ

31

子どもの頃からマンガが手離せない自分を取り巻いた、50年の時代と世相を見直すのに丁度良い内容だった。R15、18等の「ゾーニング」は私の子育てには意味が無いもの。マンガ好きの自分は戦後「漫画有害説」を唱えた「何も知らない母親」では無いと思える。2016/08/17

ぐうぐう

28

先日、改正された東京都青少年健全育成条例と、その余波の中で読むには、あまりにタイムリーな内容。どうして都がこの条例の成立にこだわるのか、そして漫画家や出版社がどうしてその条例に断固として反対するのか、それを半世紀に渡る漫画規制の歴史から炙り出していく。この条例を積極的に推進しているのが、性の爆発と背徳をテーマにした『太陽の季節』を書き、大人の価値観にはむかう太陽族を牽引した小説家である現都知事であることは、あまりに歴史の皮肉だが、その根底にあるのが「たかが漫画」という差別意識なのは明白だ。(つづく)2010/12/23

みのゆかパパ@ぼちぼち読んでます

21

漫画を中心に「有害」情報への規制をめぐる攻防を歴史的に振り返った一冊。表現の自由の問題というだけでなく、青少年保護を名目にした動きなのだから子ども観が問われているという指摘ハッとさせられた。確かに、子どもにはおとなの保護が必要だが、おとなに縛られずに成長する権利がある。そうであるからこそ当事者である子どもも交えてじっくりと考えていかねばならない問題なのだが、今の動きは性急で、警察や政治が前面に出すぎているきな臭さもある。いったん立ち止まり、子どものためという原点をとらえなおす議論を望みたい。2011/02/03

おーしつ

16

非実在青少年問題を軸に、マンガ規制の歴史を振り返りながら規制側の「論理」を探っている。 権利や(あるのか分からない)実害よりも、権益や団体からの圧力が優先されるっているのがなんとも。2011/04/24

-

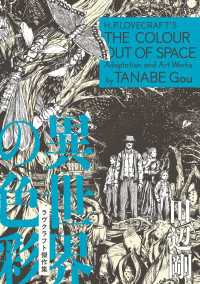

- 電子書籍

- 傷心公爵令嬢レイラの逃避行【分冊版】 …

-

- 電子書籍

- 異世界の色彩 ラヴクラフト傑作集 ビー…